السرعة الادراكية وعلاقتها بالقدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة عنيزة

Perceptual Speed and its relationship to the ability to solve problems among secondary school students in Unayzah Governorate

فَيء بنت عبد الرحمن البسيمي1

1 وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية.

بريد الكتروني: fayabdulrahmn@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj65/20

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/65/20

المجلد (6) العدد (5). الصفحات: 259 - 284

تاريخ الاستقبال: 2025-04-07 | تاريخ القبول: 2025-04-15 | تاريخ النشر: 2025-05-01

المستخلص: هدف البحث الحالى إلى التعرف على العلاقة بين السرعة الادراكية و القدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عينزة بالممكلة العربية السعودية ، تكونت عينة الدراسة من ( ٢٤٦) طالبة من طالبات المدارس الثانوية بمحافظة عينزة وللتحقق من فروض البحث استخدمت الباحثة مقياس السرعة الادراكية من اعداد اكستروم و آخرون(Ekstrom et,1976) ترجمة الشرقاوى وآخرون(١٩٩٣)، ومقياس القدرة على حل المشكلات من اعداد هنبر ويترسين Heppner&Peterse(n,1982 ترجمة و تقنين فايز الربيعى(2021). وتوصلت نتائج البحث إلى وجود علاقة موجبة بين السرعة الادراكية و القدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عينزة.

الكلمات المفتاحية: السرعة الادراكية، القدرة على حل المشكلات.

Abstract: The current research aimed to identify the relationship between cognitive speed and problem-solving ability among secondary school students in Ainza Governorate, Kingdom of Saudi Arabia. The study sample consisted of (246) female secondary school students in Ainza Governorate. To verify the research hypotheses, the researcher used the cognitive speed scale prepared by Ekstrom et al. (1976), translated by Al-Sharqawi et al. (1993), and the problem-solving ability scale prepared by Heppner & Peterse (n, 1982), translated and standardized by Fayez Al-Rubaie (2021). The research results revealed a positive relationship between cognitive speed and problem-solving ability among secondary school students in Ainza Governorate.

Keywords: Cognitive speed - problem-solving ability.

المقدمة

لقد باتت القدرة على حل المشكلة في عصر الانفجار المعرفي سريع التغير تُشكل إحدى المهارات الحاسمة للنجاح في المجالين الأكاديمي والمهني، وهو ما جعلها إحدى الأهداف الرئيسة لعمليتي التعليم والتعلم (غنيم والشحات، 2020)، ومقصدًا فكرياً أساسياً في حياة المتعلمين، وشكلاً من أشكال السلوك الإنساني الأكثر تعقيداً وأهمية؛ فكثير من المواقف التي تواجه المتعلم في الحياة اليومية هي أساساً مواقف تتطلب امتلاك القدرة على حل المشكلة (Nguyen et al., 2020).

إن القدرة على حل المشكلة ليست بالعملية العفوية؛ إذ إنها عبارة عن عمليات عقلية معقدة ومتسلسلة تتطلب استخدام المتعلم للمعلومات والمهارات والخبرات السابقة للوصول إلى غاية محددة، وتتمثل في قدرة المتعلم على التوجه العام نحو حل المشكلة، وتعريف المشكلة، ومن ثم توليد البدائل المحتملة لحلها، وصولًا إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتقييمه (الربيعي، 2021).

ومن الناحية التربوية والنفسية تبرز أهمية القدرة على حل المشكلة في كونها إحدى العمليات المعرفية السلوكية الإبداعية التي تساعد المتعلمين على وضع استراتيجيات فعالة وقابلة للتكيف لحل المشكلات المختلفة Majidi et al., 2021)). وتتماشى القدرة على حل المشكلة بشكل وثيق مع الإبداع الواعي، وتعد أيضًا أمرًا حيويًا للتفكير النقدي، واتخاذ القرارات الهادفة (Ostafin & Kassman, 2012).

وبشكل أكثر تحديداً تعد دراسة متغير القدرة على حل المشكلة لدى فئة طالبات المرحلة الثانوية توجهاً مهماً؛ وذلك لاعتبارها مرحلة نمائية فارقة من مراحل النمو المعرفي، خاصة أنها تتزامن مع فترة المراهقة الوسطى التي تتسم بخصائص نمائية عقلية تختلف عن غيرها من المراحل الأخرى (الفقي وآخرون، 2014)؛ إذ إنها تتميز بحدوث تغيرات كبيرة في النمو العقلي، وتبدأ فيها القدرات في التمايز فيبدأ النضج العقلي في الاكتمال، وتكون الطالبات بحاجة إلى معرفة كيفية تحليل المعلومات من أجل الوصول إلى القدرة على حل المشكلات (بن عمر، 2019).

وقد أكدت سلوم (2015) أن النمو المعرفي في المرحلة الثانوية يحتل أهمية خاصة في القدرة على حل المشكلة، حيث يصل الفرد فيه-ا وفقاً لبياجيه إلى مرحلة تفكير العمليات الشكلية والتفكير الافتراضي، والتي تمكنه من تنظيم الحقائق، وإنتاج مدى واع ٍمن البدائل لأي موقف، والتفكير بطريقة مجردة.

وتأتي السرعة الإدراكية Perceptual Speed كإحدى المتغيرات المعرفية التي ترتبط بالعديد من القدرات العقلية، ومن ذلك القدرة على حل المشكلة (العبدلي، 2020). فالسرعة الإدراكية في جوهرها تعد من الوظائف العقلية المعرفية المهمة التي ترتبط بفهم المثيرات بناءً على الخبرة الإدراكية، فهي تمثل قدرة الفرد على التعرف بسرعة على المعلومات البصرية أو السمعية أو الحسية الحركية ذات الأنواع المختلفة من التعقيد، وتمييزها واتخاذ القرار بشأنها (Holdnack et al., 2019).

ولعل اهتمام البحوث في مجال علم النفس التربوي بالسرعة الإدراكية كأكثر قدرات الإدراك دراسة واهتمامًا في البحوث العاملية، يرجع إلى كونها من العمليات المعرفية الرئيسية في تحديد الفروق الفردية بين المتعلمين في معالجة مثيرات التعلم أثناء عملية تجهيز المعلومات (أبو حطب، 2011؛ والزهراني والمحياوي، 2017)، وقد تكون العامل الأقرب إلى قدرات الحكم والمقارنة (الزبيدي، 2015)، إلى جانب أنها من العوامل الجوهرية ذات التأثير في الأداء والإنجاز (العبدلي، 2020).

وتشير الكتابات النظرية إلى وجود أوجه ارتباط بين القدرة على حل المشكلة والسرعة الإدراكية، حيث أشار المعافي (2012) إلى أن المبدأ الأساسي للنظريات الإدراكية المتعلقة بعمليات حل المشكلة هو أن جمع بيانات المشكلة وتبويبها وتنظيمها ذهنياً يتم عن طريق الإدراك، وبمساعدة كل من الانتباه والدافع والوجهة الذهنية. كما أكد الكبيسي والخطيب (2013) على أن عامل السرعة الإدراكية يعد أهم العوامل المكونة لنموذج تجهيز المعلومات في المخ، وأنه يرتبط بالقدرات العقلية، وبالتالي تمكن السرعة الإدراكية الفرد من نقل الواقع إلى الدماغ من خلال سرعة الإحساس والربط، ومن ثم تحديد العناصر الصحيحة المرتبطة بالمشكلة المراد حلها. وأوضح الحسن وآدم (2014) وجود علاقة بين القدرة على حل المشكلة والسرعة الإدراكية؛ لأنه إذا كانت عملية حل المشكلة تتطلب مجموعة من العمليات المستقلة لها ثلاث خصائص، هي: السرعة والثقة والمثابرة، فإن الإدراك يعتبر مسؤولاً بشكل جزئي عن الإحاطة بمعطيات المشكلة والحل.

مشكلة البحث

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

تكمن مشكلة الدراسة في أهمية القدرة على حل المشكلة لدى طالبات المرحلة الثانوية، حيث أنها تعد من العمليات أو النشاطات الحيوية التي ترتبط ارتباطاً واضحاً بعملية التعلم، وتقف وراء كفاءتها وفعاليتها (الزهراني والمحياوي، 2017)؛ وهو ما يتأكد من وجود دعم متزايد في البحوث الارتباطية لمجموعة واسعة من الآثار المترتبة على القدرة على حل المشكلة، لا سيما من منظور علم النفس التربوي، بما في ذلك التفكير المنظومي (السراي، 2015)، والذكاء الوجداني (قدوري ولحسن، 2016)، وضبط الذات (بن عمر، 2019) إضافة إلى التنبؤ بالقدرة على اتخاذ القرار (غنيم وآخرون، 2020)، من ثم فإن تحديد العوامل التي يمكن أن تتنبأ بالقدرة على حل المشكلة والتدخل فيها يعد توجهًا بحثياً ذو أهمية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أ نه تبين من خلال الدراسة والاطلاع وجود ندرة عامة في الدراسات والبحوث التي حاولت التحقق من الغلاقة بين السرعة الادراكية و القدرة على حل المشكلات، حيث لم تتناولها سوى عدد قليل من الدراسات- ولك في حدود اطلاع الباحثة-، بما في ذلك دراسة الحسن (2015) التي تناولت العلاقة بين السرعة الإدراكية وحل المشكلات لدى عينة من طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة دمشق، ودراسة العبدلي (2020) التي ركزت على تقصي العلاقة بين السرعة الإدراكية والقدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، ودراسة ناير وفينوكابالي(Nair & Venukapalli, 2020) التي تمحورت حول الكشف عن العلاقة بين السرعة الإدراكية وأداء حل المشكلات في الرياضيات لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالهند، ودراسة حسن ومياحي (Hassan & Mayahi, 2022) التي تقصت أيضاً العلاقة بين مهارات الحل الإبداعي للمشكلات في الرياضيات والسرعة الإدراكية لدى طلبة الصف الرابع الثانوي في العراق.

وتتحد مشكلة البحث الحالي في الإجابة على التساؤلات التالية:

- ما مستوى السرعة الادراكية لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة؟

- ما مستوى القدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة؟

- هل يوجد علاقة بين السرعة الادراكية والقدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة؟

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على:

- مستوى السرعة الإدراكية لدى طالبات المرحلة الثانوية في محافظة عنيزة.

- مستوى القدرة على حل المشكلة لدى طالبات المرحلة الثانوية في محافظة عنيزة.

- العلاقة بين السرعة الادراكية بين القدرة على حل المشكلات.

أهمية البحث:

ترجع أهمية هذا البحث إلى ما يلي:

– الأهمية النظرية:

- يتناول الدراسة أحد أهم المتغيرات وهو القدرة على حل المشكلة، والذي يعد من المؤشرات الرئيسة للنجاح الأكاديمي، والتوافق النفسي الذي يتضح أثره في الجانب العلمي والحياتي لدى الطالبات.

- تركيز الدراسة على متغير حديث ومهم في مجال علم النفس التربوي، وهما: السرعة الإدراكية، لاسيما في ضوء تأثيرهم على عملية التعلم.

- تزويد المكتبة بإطارٍ نظريٍّ عن السرعة الإدراكية والقدرة على حل المشكلة وذلك لندرة البحوث الأكاديمية في المكتبة التربوية العربية التي تناولت دراسة العلاقة بين السرعة الادراكية والقدرة على حل المشكلات وذلك في حدود اطلاع الباحثة-؛ ومن ثم من المتوقع أن تسهم الدراسة في إثراء مجال علم النفس التربوي بمزيد من البحوث المستقبلية حول هذا الموضوع.

– الأهمية التطبيقية:

- تسهم نتائج الدراسة في الوقوف على مستوى كل من السرعة الإدراكية، والقدرة على حل المشكلة لدى طالبات المرحلة الثانوية؛ مما قد يلفت انتباه المختصين إلى اتخاذ التدابير العلاجية المناسبة لتحسينها.

- تساعد نتائج الدراسة في الكشف عن العلاقة بين السرعة الادراكية بالقدرة على حل المشكلة وهو ما قد يوجه القائمين على برامج الإرشاد التربوي على أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند إعداد البرامج الإرشادية لطالبات المرحلة الثانوية.

حدود البحث:

اقتصر البحث على الحدود الآتية:

- الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445/ 1446 ه.

- الحدود المكانية: المدارس الثانوية بمحافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية.

- الحدود البشرية: طالبات المرحلة الثانوية في محافظة عنيزة.

- الحدود الموضوعية: تتحدد في السرعة الإدراكية، والقدرة على حل المشكلة.

مصطلحات البحث:

يتضمَّن البحث الحالى على المصطلحات الآتية:

- السرعة الإدراكية Perceptual Speed:

عرفها الشرقاوي وآخرون (1993) بأنها: “سرعة إيجاد الأشكال وإجراء المقارنات وأداء الأعمال الأخرى التي تتضمن عملية الإدراك البصري” (ص.15).

وتحدد السرعة الإدراكية إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس السرعة الإدراكية المستخدم في الدراسة.

- القدرة على حل المشكلة Problem-Solving Ability:

عرفها الربيعي (2021) بأنها: “نشاط فكري يتمثل في قدرة المتعلم على التوجه العام نحو حل المشكلة، وتعريف المشكلة، ومن ثم توليد البدائل المحتملة لحلها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتقييمه” (ص.28).

تحدد القدرة على حل المشكلة إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس القدرة على حل المشكلة المستخدم في الدراسة.

الإطار النظرى للبحث

أولا: السرعة الادراكية:

وتعد السرعة الإدراكية أحد المصادر الأساسية للوقوف على الفروق الفردية بين الأفراد وهي مفهوم محدد ضمن مجال الإدراك البصري، وهي سرعة إصدار الحكم فورًا، وبالتالي فهذه السرعة في الإدراك تتطلب تفكيرًا مركزًا أو مجرد تفكير لأن المهم هنا هو السرعة وليس المهم مصدرها وأن سرعة الإدراك لازمة وضرورية للنجاح والتقدم في الأداء. وبالتالي إذا أحتاج مثيرًا ما او موقف إلى إمعان النظر في فهنا تبطئ السرعة البصرية الإدراكية، بينما إذا تطلب الأمر سرعة الرد فهنا سرعة الرد هي المحك للحكم على الموقف (منصور والنابلسي، 2014، 181).

ونعرض فيما يلى بعض تعريفات السرعة الادراكية:

يعرف (ربيع، 2009) الإدراك بأنه هو عملية تنظيم وتفسير المعطيات الإحساسية الواردة إلى الكائن الحي عبر الحواس الخمس ويكون هذا التفسير لهذه الإحساسات من خلال الخبرات السابقة التراكمية للكائن الحي بحيث يتعامل الكائن الحي مع هذه المعطيات الإحساسية تعاملاً إيجابيًا بناء وطبقا لمقتضي الحال.

ويشير (الشرقاوي، 2003) إلى أن الإدراك هو ” العملية العقلية التي يتم بواسطتهما اتصال الفرد بالعالم الخارجي في الموقف الراهن، وإذا كان الإدراك هو وسيلة الفرد في معرفة موضوعات وعناصر الخبرة المباشرة، أو هو تحصيل الموقف الراهن بما فيه من عناصر أو موضوعات، فإن مهمة الذاكرة هي استرجاع لهذه العناصر والموضوعات، وما يرتبط بها من خبرة سابقة. تلك الخبرة التي كانت في وقت سابق خبرة مباشرة في إدراك الفرد، لذلك تنصب عملية الاسترجاع على إحياء الخبرة الإدراكية الماضية وبذلك تبدو الوظيفة الرئيسة للذاكرة في استرجاع الأحداث والمواقف التي سبق أن مرت بخبرة الفرد”.

ويري كلاً من (الزهار والصياد، 2008: 284) أن السرعة الإدراكية هي: ” سرعة معرفية تتسم بوجود خاصيتين رئيسيتين هما (التحديد والمقارنة)، حيث أن التحديد يقصد به تحديد الهدف المراد تعيينه (الحرف- الشكل- الكلمة…) أما المقارنة فيقصد بها تحديد الاختلافات بين الهدف والأنماط المتشابهة لاتخاذ القرار”، كما عرفتها (هانم الشربيني، 2011: 9) بأنها: ” القدرة على سرعة أداء الأعمال التي تتطلب إدراك الشكل أو النموذج البصري المقدم إليه وتحديد خواصه من بين نماذج أو أشكال مشابهة له تتميز بالخداع البصري”.

ويري (Yates, 1966) أن السرعة الإدراكية إحدى الوظائف المهمة التي يمكن أن نتخيل أداءها في مظهرين هما (البطء الإدراكي) في مقابل (سرعة الإدراك) و (الخطأ الإدراكي) في مقابل (دقة الإدراك) ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان أحد الأشخاص يعاني من بطء من الإدراك البصري أي يحتاج إلي زمن طويل للتعرف علي منبه ما تنتبه إليها.

أنواع السرعة الإدراكية:

- السرعة الإدراكية البصرية Visual Perceptual Speed:

تشير العديد من الدراسات إلا أن غالبية المعلومات التي تصل إلى الدماغ عن العالم الخارجي مصدرها البصر، وأن الإدراك البصري يشكل الجزء الأكبر من المعلومات في عمليات الإدارة التي يمارسها الفرد يوميًا. لا بل إن المعلومات البصرية تغلب المعلومات من القنوات الحسية الأخرى في حالة تضارب المعلومات البصرية مع المعلومات الحسية الأخرى (العتوم، 2004: 104)، والسرعة الإدراكية مفهوم محدد ضمن مجال الإدراك البصري، وأن ما يراد منها في هذا المجال الحكم الطبيعي أو الفطري والإدراك الطبيعي أو الفطري لأنه لا يحتاج إلي تأني وإعمال ذهن بل هو يأتي تلقائيًا وبشكل آلي فوقع المفاجأة يقتضي الإدراك السريع وإصدار الحكم فورًا كاستجابة للسرعة الإدراكية وبالتالي فهذه السرعة في الإدراك تتنافي مع التفكير البطيء ولكنها لا تتنافي مع التفكير العميق لأن المهم هنا هو السرعة وليس المهم مصدرها وأن سرعة الإدراك لأزمة وضرورية للنجاح والارتقاء (الكبيسي و الخطيب، 2015: 49)، ويشير (الشرقاوي وآخرون، 1993: 15) إلي أن رويس Royess عرف السرعة الإدراكية بأنها السرعة في تحديد العناصر الصغيرة والدقيقة في نموذج بصري معين.

- السرعة الإدراكية السمعية Auditory Perceptual Speed:

يحتل الإدراك السمعي مكانة مهمة لدي الإنسان خلال أحداث حياته اليومية، وبفضل السمع يستطيع الإنسان التمييز بين الناس وتجنب المخاطر، واللغة المنطوقة هي ميزة إنسانية منحها الله للبشر لتساعدهم علي التكيف والتعلم، ويقدر العلماء أن اعتماد المتعلمين علي الإدراك السمعي لأغراض التعلم يفوق كثيرًا اعتماده علي الحواس الأخرى مجتمعة حتى مع اعتبار أن حجم المعلومات البصرية التي تصل إلي الدماغ تفوق حجم المعلومات السمعية (العتوم، 2004: 111)، وأشارت (آدم، 2015: 186) إلي أن السرعة الإدراكية السمعية الرقمية تمثل القدرة علي سرعة مقارنة عددين سمعيًا وتحديد ما إذا كانا متشابهين أم لا خلال فترة زمنية محددة، وذلك بعد الانتهاء من سماع العددين والذي يقدر بنحو خمس ثوان.

القدرة على حل المشكلات Ability Problem- Solving

وهي قدرة الفرد على اشتقاق نتائج عن مقدمات معطاة وهي نوع من الأداء يتقدم الفرد من الحقائق المعروفة للوصول الي الحقائق المجهولة التي يود اكتشافها، وذلك عن طريق فهم وإدراك الأسباب والعوامل المتداخلة في المشكلات التي يقوم بحلها (العدل، عبد الوهاب، 2003 :198).

وهي قدرة الشخص على التغلب على العقبات والصعوبات الموجودة في المواقف الاجتماعية في زمن بعيد وكما يظهر في درجته على مقياس القدرة على حل المشكلات الاجتماعية (العدل، 2001: 131).

وتعرف على أنها نمط من أنماط التفكير الاستدلالي ينطوي على عمليات معقدة من التحويل والمعالجة والتنظيم والتحليل والتركيب والتقويم للمعلومات الماثلة في الموقف المشكل في تفاعلها مع الخبرات والمعارف والتكوينات المعرفية السابقة التي تشكل محتوي الذاكرة بهدف إنتاج الحل وتقويمه (الزيات، 1984: 21).

والقدرة على حل المشكلة تعتمد على عاملين أساسيين هما التعلم السابق ومستوي الاستثارة وقد ألحق كثير من علماء النفس مصطلح الانتقال الموصي على أثر الخبرات السابقة في التعلم وحل المشكلات ومع استمرار الممارسة تتحسن دقة الفرد في الانتقاء بالإضافة الي تنمية بعض المهارات الأساسية مثل تركيز الانتباه وكيفية التوصل الي مبادئ ومفاهيم المشكلة واتباعها (العدل، عبد الوهاب، 2003: 186).

أهمية القدرة على حل المشكلات بالنسبة للطلاب:

تري الباحثة أن القدرة علي حل المشكلات لها أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب في جميع المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج حيث تؤهل الطالب لمواجهة أي مشكلة سواء كانت علمية أو عملية أو مهنية أو اجتماعية وحلها وتحقيق النجاح في الحياة.

وتتحدد أهمية القدرة على حل المشكلات: فى أنها تسهم في تحسين قدراتهم التحليلية وتعلم الحقائق والمهارات والمفاهيم والمبادئ، كما تساعد علي تحسين دافعية الطلاب، إتاحة الفرصة للطالب بربط خبراته السابقة التي تعلمها في مواقف عديدة ومتنوعة سابقة لما هو معروض عليه الآن في المشكلة، وكذلك إتاحة الفرصة للطلاب ليكتشفوا بأنفسهم كيف يحلون مشكلاتهم فيما بعد، كما يعطيهم الثقة بأنفسهم من حيث القدرة على التعامل مع المشكلات بشكل صحيح ودقيق وبسرعة وفي الوقت المناسب عندما يريدون ذلك.

الدراسات السابقة

أجري نورتون (Norton, 1971) في (أوستن) بولاية تكساس دراسة كان غرضها فحص العلاقة بين المعرفة العلمية السابقة ومجموعة من العوامل المعرفية هي سرعة التفكير والقدرة علي حل المشكلات، طبقت الدراسة علي (27) من طلبة الصفين الخامس والسادس، واستخدمت مقياس لحل المشكلات تكون من (5) مهمات فرعية، وقد أظهرت النتائج أن هناك ارتباطًا ذا دلالة إحصائية بين الأداء علي مقياس حل المشكلات وبين كل من المعرفة السابقة وسرعة التفكير.

هدفت دراسة (Chen, 2002) إلى تتبع أثر المماثلة في تنفيذ عمليات المعالجة، شارك في الدراسة (169) من طلبة جامعة (كنتكي). كانت المشكلة المقدمة لهم إيجاد وزن فيل، والمطلوب منهم تقديم أكبر عدد ممكن من الحلول يمكن أن تستنتج من خلال المفردات التالية التي أعطيت لهم (شجرة، قارب، حبل، زنبرك)، بعد أن تم تدريبهم علي نماذج حل مشكلات، وقد أظهرت النتائج أن الحلول المقدمة من المشاركين اختلفت حسب اختلاف النموذج الذي تعلموا من خلاله قبل البدء بحل المشكلة، كذلك أظهرت النتائج أن النموذج الذي استخدمت فيه صور توضح المشكلة كان سببًا في تسريع عملية الحل، وكان أكثر استخدامًا من قبل المشاركين.

وأجري ريرز وديسوتي (Roeyers & Desoete, 2005) دراسة حول المهارات المعرفية المستخدمة أثناء حل المشكلات الرياضية لدي تلاميذ الصف الثالث، وقد قامت الدراسة بتقصي أثر المعالجة التفصيلية الدلالية علي المهارات الرياضية لدي الأطفال، ومدي اختلاف عن مثيلاتها عند الراشدين. كما تناولت الدارسة مدي اختلاف هذه القدرة بين التلاميذ الضعاف والتلاميذ الجيدين. شارع في هذه الدراسة (107)، من تلاميذ الصف الثاني، و (376) من تلاميذ الصف الثالث، وقد بينت نتائج الدراسة أن المهارات الرياضية لا يمكن حصرها في مهارة شمولية عامة، بل هناك مكونات رئيسية تضم المهارات الفرعية التالية: قراءة الأرقام، قراءة الرموز، المعرفة بالنظام العددي، الحسابات الإجرائية، الاستيعاب اللغوي، استيعاب السياق الذي تقدم من خلاله المشكلة، التمثيلات العقلية، اختيار المعلومات والإجراءات المتعلقة بالحل، إعطاء تفسيرات ذات معني للأرقام التي تتضمنها المشكلة، ولم تظهر النتائج فروق جوهرية بين تلاميذ الصف الثاني وتلاميذ الصف الثالث في المهارات المعرفية تعزي للنضج.

هدفت دراسة اللقطة (2007) تقصي علاقة سعة الذاكرة العاملة، والنمط المعرفي لفظي تخيلي)، وسرعة الإدراك بالعمليات العقلية المستخدمة في حل المشكلات لدى الطلبة الأردنيين. جرى اختيار العينة عن طريق العينة العشوائية العنقودية فبلغ عدد أفراد عينة الدراسة (318) من طلبة الصف الأول الثانوي العلمي في منطقة عمان موزعين على عدد من مدارس مديريات عمان الأولى والثانية والثالثة والرابعة، منهم (159) ذكور، و (159) إناث. استخدمت الباحثة عددا من المقاييس هي : اختبار حل المشكلات، وضم عشر مشكلات نصفها قدمت بطريقة لفظية ، والنصف الآخر قدم باستخدام تمثيلات تخيلية كما استخدمت مقياس النمط المعرفي لفظي تخيلي)، واختبار سرعة الإدراك، واختبار سعة الذاكرة العاملة من إعداد باسكال ليوني، قام أفراد عينة الدراسة بالأداء على كل من اختبار حل المشكلات، واختبار سعة الذاكرة العاملة باستخدام الورقة والقلم ، فيما كان الأداء على كل من مقياس النمط المعرفي، واختبار سرعة الإدراك من خلال جهاز حاسوب لكل مشارك، بحيث يتم عرض كل فقرة من فقرات المقاييس على حدة، ويقوم المشارك باختيار الإجابة: التي يعتقد أنها صحيحة من مجموعة بدائل، وذلك بالضغط على زر الاستجابة، ويتم تسجيل الاستجابة والزمن الذي احتاجه المشارك للإجابة عن جميع الفقرات.

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي :

- وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة () بين كل من سعة الذاكرة العاملة والنمط المعرفي لفظي تخيلي وسرعة الإدراك وحل المشكلات.

هدفت دراسة الحسن (2015) إلى الكشف عن العلاقة بين السرعة الإدراكية وحل المشكلات لدى عينة من طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة دمشق. وقد تمثل مجتمع الدراسة في كافة طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي بفرعيه الأدبي والعلمي في محافظة دمشق، واختيرت عينة عشوائية قوامها (300) طالب وطالبة، واستخدم المنهج الوصفي الارتباطي، وشملت أدوات الدراسة اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن، واختبار السرعة الإدراكية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية بين السرعة الإدراكية وحل المشكلات لدى طلاب الصف الثاني الثانوي، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث على مقياس السرعة الإدراكية.

كما سعت دراسة العبدلي (2020) إلى تقصي العلاقة بين السرعة الإدراكية والقدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة. وقد اشتمل مجتمع الدراسة على كافة طلاب المرحلة الثانوية الملتحقين بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية مؤلفة من (500) طالب بالصف الثالث الثانوي، واُستخدم المنهج الوصفي الارتباطي، وتمثلت الأدوات في اختبار السرعة الإدراكية، ومقياس القدرة على حل المشكلات (من إعداد الباحث). وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى السرعة الإدراكية بأبعادها الفرعية المتمثلة في: (شطب الكلمات، مقارنة الأعداد، الصور المتماثلة) لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة جاء عاليًا، وأن مستوى القدرة على حل المشكلات بمحاورها الفرعية المتمثلة في: (فهم المشكلة، جمع المعلومات، تنفيذ الحل) لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة جاء أيضاً عالياً. كما تبين وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين السرعة الإدراكية والقدرة على حل المشكلات.

وتقصدت دراسة ناير وفينوكابالي(Nair & Venukapalli, 2020) الكشف عن العلاقة بين السرعة الإدراكية وأداء حل المشكلات اللفظية لدى طلاب المرحلة الابتدائية. وقد تحدد مجتمع الدراسة في جميع طلاب المرحلة الابتدائية بولاية تيلانجانا الهندية، وشملت العينة (40) طالباً بالصف السادس الابتدائي، واتبع المنهج الوصفي الارتباطي، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار السرعة الإدراكية (من إعداد الباحث)، واختبار حل المشكلات اللفظية في الرياضيات (من إعداد الباحث). وقد أظهرت النتائج أن السرعة الإدراكية ترتبط إيجابياً بأداء الطلاب في حل المشكلات اللفظية في الرياضيات، وأن بعد سهولة الأعداد يرتبط بشكل كبير بالأداء في حل المشكلات اللفظية مقارنة ببعد السرعة الإدراكية الحسية. كما تبين أن متغير الجنس ليس له أي تأثير على أداء الطلاب في اختبار السرعة الإدراكية والأداء في حل المشكلات اللفظية في الرياضيات.

كذلك اتجهت دراسة حسن ومياحي (Hassan & Mayahi, 2022) إلى تقصي العلاقة بين مهارات الحل الإبداعي للمشكلات في الرياضيات والسرعة الإدراكية. وتحدد مجتمع الدراسة في جميع طلبة الصف الرابع الثانوي (المسار العلمي) في مدارس المتفوقين في المديرية العامة للتعليم بكربلاء وواسط بالعراق، واختيرت عينة عشوائية قوامها (269) طالباً، واستخدم المنهج الوصفي الارتباطي، ولغرض جمع البيانات تم بناء اختبارين؛ وهما: اختبار مهارات الحل الإبداعي للمشكلات في الرياضيات، واختبار السرعة الإدراكية. وقد أشارت النتائج إلى امتلاك طلبة الصف الرابع الثانوي لمهارات الحل الإبداعي للمشكلات في الرياضيات وكذلك السرعة الإدراكية بدرجة مرتفعة، ووجود علاقة ارتباطية موجبة بين مهارات الحل الإبداعي للمشكلات في الرياضيات والسرعة الإدراكية لدى طلاب الصف الرابع الثانوي.

التعقيب على الدراسات السابقة:

من حيث الهدف: هدفت معظم الدراسات السابقة التي تم عرضها بدراسة العلاقة بين السرعة الادراكية وحل المشكلات كدراسة (الحسن 2015و العبدلي 2020 ودراسة ناير 2020 ودراسة حسن ومياحى 2022) والبعض الأخر تناول المشكلات الاجتماعية وهذا النوع من المشكلات لم تتناوله الدراسة الحالية.

من حيث العينة: طبقت معظم الدراسات السابقة التي تم عرضها الأدوات الخاصة بها على عينة من طلاب المرحلة الثانوية كدراسة الحسن 2015, والعبدلي 2020, دراسة حسن و مياحى 2022, و هناك بعض الدراسات طبقت أدوات الدراسة على تلاميذ الصف الرابع و الخامس الابتدائي كدراسة بور محمدي و باقر 2014,و تناولت دراسة مانافينور ودرابى2018 المرحلة الجامعية كعينة للدراسة وسوف تعتمد الدراسة الحالية على طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة.

من حيث المنهج: اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج الوصفي الارتباطي، وقد اعتمدت دراسة (البابلي ونعمة الله 2024) على المنهج التجريبي، وسوف تعتمد الدراسات والحالية على المنهج الوصف الارتباطي.

من حيث الأدوات: استخدمت الدراسات السابقة في قياس السرعة الادراكية اعتمد البعض على قائمة الشطف و اختبار المصفوفات لرافن كدراسة العبدلي 2020) , و معظم الدراسات السابقة اعتمدت على بناء اختبار للسرعة الادراكية كدراسة (الحسن 2015)و دراسة (ناير وفينوكابالى2020) والدراسات التي تناولت حل المشكلات اعتمدت على بناء مقياس لحل المشكلات كدراسة الخولى 2019, و دراسة ناير وفينوكابالى2020, و قامت بعض الدراسات باستخدام مقياس الكاسيدى و لونج 1996 كدراسة (يوردخانى و آخرون 2023) و سوف تعتمد الدراسة الحالية على مقياس السرعة الإدراكية من إعداد اكستروم وآخرون (Ekstrom et al., 1976)، ترجمة الشرقاوي وآخرون (1993)، مقياس اليقظة العقلية من إعداد بير وآخرين ((Baer et al., 2006 ,مقياس القدرة على حل المشكلات من إعداد هبنر وبترسين (Heppner & Petersen, 1982.

منهج البحث وإجراءاته:

أولاً: منهج البحث

سيتم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة الحالية.

ثانياً: مجتمع البحث:

يتمثل مجتمع الدراسة في كافة طالبات المرحلة الثانوية في محافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية.

ثالثاً: عينة البحث:

تشتمل عينة الدراسة الأساسية على عدد من طالبات المرحلة الثانوية في محافظة عنيزة، وسيتم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية؛ نظراً لأن المجتمع الإحصائي للبحث ينقسم بشكلٍ طبيعي إلى مجموعات أو طبقات بحسب الصف الدراسي، حيث تَعكِس مثل هذه العيِّنة نِسَب كلِّ طبقة داخل المجتمع الإحصائي.

رابعاً: أدوات البحث:

ستتضمن أدوات الدراسة ما يلي:

أولا: اختبار السرعة الادراكية:

مقياس السرعة الإدراكية من إعداد اكستروم وآخرون (Ekstrom et al., 1976)، ترجمة الشرقاوي وآخرون (1993)، الذي يتألف من ثلاثة اختبارات رئيسية هي: (اختبار شطب الكلمات، واختبار مقارنة الأعداد، واختبار الصور المتماثلة)؛ وقد تم اختياره لكونه من أكثر المقاييس استخداماً في الدراسات العربية، والتي تم تقنينها على طلاب المرحلة الثانوية في البيئة السعودية من قبل محمد المعافي (2012).

أعد هذا الاختبار في الأصل كل من (اكستروم، وفرنش، وهارمان، وديرمين) ضمن بطارية الاختبارات المعرفية العامليه وعربه أنور محمد الشرقاوي، وسليمان الخضري الشيخ ونادية محمد عبد السلام (1993)، ويتكون الاختبار من ثلاثة اختبارات رئيسة تعتبر بمثابة اختبارات مرجعية لعامل السرعة الإدراكية وهي: اختبار شطب الكلمات واختبار مقارنة الأعداد واختبار الصور المتماثلة.

وصف الاختبار

يتكون الاختبار من ثلاثة اختبارات رئيسية تعد اختبارات مرجعية لعامل السرعة الإدراكية، وهي:

الاختبار الأول: شطب الكلمات ( رد- 1)

وهو عبارة عن خمسة أعمدة من الكلمات باللغة الإنجليزية، كل عمود يحتوي علي خمس كلمات تتضمن الحرف (a) ويطلب من المفحوص شطب الكلمة التي تحتوي علي الحرف (a). ويحتوي الاختبار على قسمين وكل قسم يتكون من (4) صفحات، وزمن تطبيق كل قسم دقيقتين.

الاختبار الثاني: مقارنة الأعداد (ر د – 2)

عبارة عن قسمين، يتكون كل قسم من أعداد متشابهة وأخرى مختلفة، ويقيس هذا الاختبار قدرة المفحوص على سرعة مقارنة عددين وتحديد ما إذا كانا متشابهين أم لا ويطلب من المفحوص أن يضع علامة × بين كل عددين غير متشابهين ولا يضع شيئًا إذا كانا متشابهين كل قسم عبارة عن صفحة واحدة، وزمن تطبيق كل قسم دقيقة ونصف.

الاختبار الثالث: الصور المتماثلة (رد – 3)

يطلب من المفحوص في هذا الاختبار أن يحدد الشكل المشابه للشكل الأصلي من بين عدة مجموعات من الأشكال، كل منها يتكون من خمسة أشكال، وهو عبارة عن قسمين، كل قسم يتكون من صفحتين، وزمن تطبيق كل قسم دقيقة ونصف فقط.

وطريقة تصحيحه هي أن تخصم الإجابات الخاطئة من الإجابات الصحيحة وتحصل على درجة الطالب. وكل قسم تحسب درجاته بمفرده.

الخصائص السيكومترية للمقياس:

أولًا: الاتساق الداخليInternal Consistency :

-حساب مصفوفة معاملات الارتباط المتبادلة بين أبعاد الاختبار وبعضها البعض وبين الدرجة الكليّة للمقياس.

تمّ حساب معامل الارتباط بين الدرجة الكليّة لكل بعد من أبعاد الاختبار البالغ عددها (3) أبعاد وبعضها البعض من جهة، ثم بينها وبين الدرجة الكليّة للاختبار من جهة أخرى، ويبين جدول(1) هذا الإجراء:

جدول(1) مصفوفة معاملات الارتباط المتبادلة بين أبعاد اختبار السرعة الإدراكية وبعضها البعض وبين الدرجة الكلية لدى طالبات المرحلة الثانوية(ن=150)

|

الأبعاد |

شطب الكلمات |

مقارنة الأعداد |

الصور المتماثلة |

الدرجة الكلية |

|

شطب الكلمات |

– |

0.402** |

0.381** |

0,777** |

|

مقارنة الأعداد |

– |

0.452** |

0,614** |

|

|

الصور المتماثلة |

– |

0,763** |

** القيمة دالة عند مستوي(0,01)

يتبين من جدول (1) أنَّ جميع معاملات الارتباط المتبادلة بين أبعاد المقياس وبعضها البعض من جهة، وبين الدرجة الكليّة للاختبار ككل من جهة أخرى قد جاءت دالة عند مستوي(0.01( وهو ما يشير إلى تحقق اتساق عبارات الاختبار.

ثانيًا: الصّدق validity:

تم التحقق من صدق اختبار السرعة الإدراكية من خلال:

صدق التّحليل العاملي التّوكيدي :Confirmatory Factor Analysis

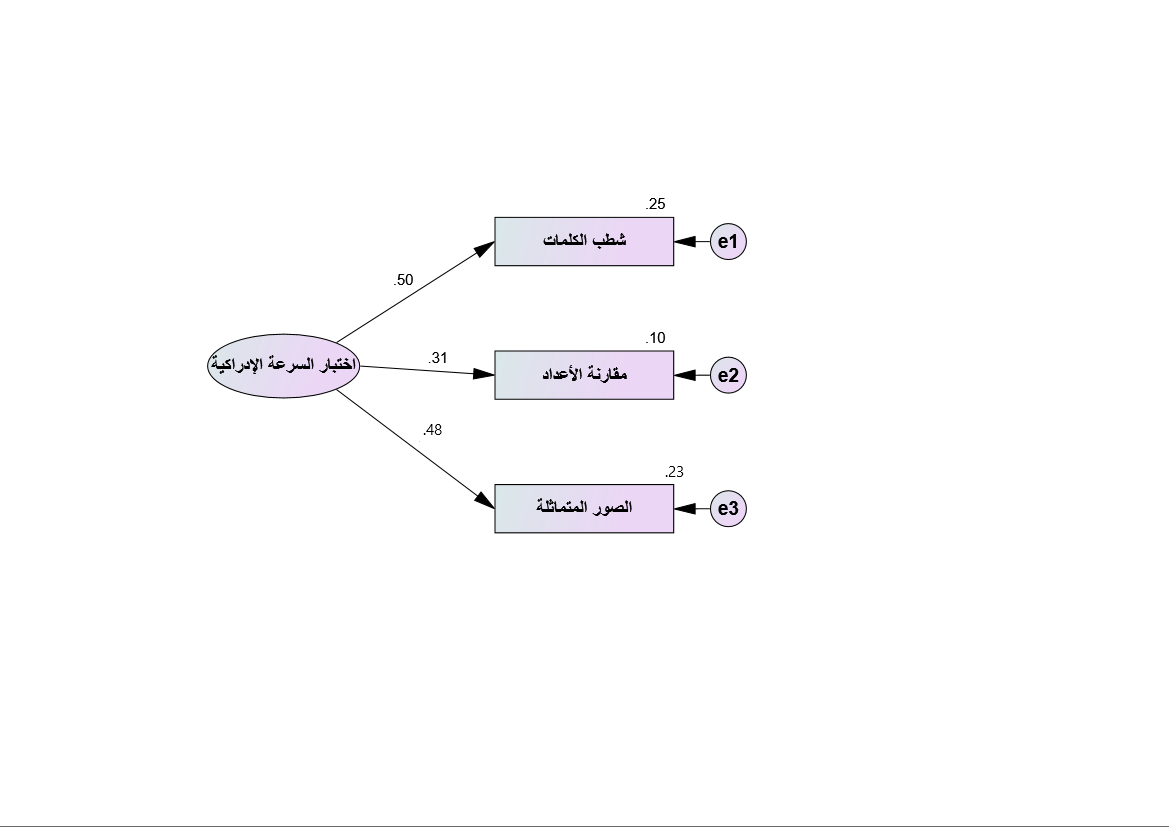

كما تمَّ التحقق من صدق اختبار السرعة الإدراكية في الدراسة الحالية من خلال التّحليل العاملي التّوكيدي بعد تطبيق الاختبار على الأفراد المشاركين بعينة الدراسة للتحقق من الكفاءة السيكومترية ، والبالغ عددهم (150) طالبة من طالبات المرحلة الثانوية، بواسطة برنامج AMOS.V.24؛ حَيثُ تمّ افتراض أنَّ العوامل الكامنة للاختبار تشتمل على (3) عواملٍ مشاهدة وهم: العامل الأول: شطب الكلمات، العامل الثاني: مقارنة الأعداد، العامل الثالث: الصور المتماثلة. ويوضح شكل(1) نموذج التحليل العاملي التوكيدي لاختبار السرعة الإدراكية:

شكل(1) نموذج التحليل العاملي التوكيدي لاختبار السرعة الإدراكية

ويوضح الجدول التالي مؤشرات جودة المطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي لاختبار السرعة الإدراكية

جدول (2) مؤشرات جودة المطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي لاختبار السرعة الإدراكية (ن=150)

|

مؤشرات حسن المطابقة |

قيمة المؤشر |

المدى المثالي للمؤشر |

|

النسبة بين مربع كاي ودرجة الحرية (DF/X2) |

2,785 |

من 0- 3 |

|

مؤشر حسن المطابقة (GFI) |

0,901 |

من0,90- 1 |

|

مؤشر المطابقة التّزايدي(IFI) |

0,900 |

|

|

مؤشر حسن المطابقة المقارن(CFI) |

0,903 |

|

|

مؤشر توكر-لويس(TLI) |

0,911 |

|

|

جذر متوسطات مربع الخطأ التقريبي(RMSEA) |

0,076 |

من 0- 0,08 |

|

مؤشر الصدق الزائف المقترح للنموذج الحالي(EVCL) |

65,954 |

أن تكون قيمته للنموذج الحالي أقل من قيمته للنموذج المشبع |

|

مؤشر الصدق الزائف المقترح للنموذج المشبع (EVCL) |

67,570 |

|

|

مؤشر محك المعلومات للنموذج الحالي(AIC) |

0,269 |

|

|

مؤشر محك المعلومات للنموذج المشبع(AIC) |

0,276 |

يتضح من جدول(2) أن نموذج التحليل العاملي التوكيدي لاختبار السرعة الإدراكية قد حظي بمؤشرات جودة مطابقة مقبولة؛ حيث وقعت معظم المؤشرات في المدي المثالي لها؛ مما يشير إلي تمتع الاختبار بدرجة صدقٍ عاليةٍ، مما يسمح بتطبيقه علي عينة الدراسة الأساسية بدرجةٍ عاليةٍ من الموثوقية.

ويوضح جدول(3) قيم التشبعات المعيارية وغير المعيارية والخطأ المعياري المرتبط بها، والنسبة الحرجة ومستوي الدلالة لعوامل اختبار السرعة الإدراكية:

جدول(3) قيم التشبعات المعيارية وغير المعيارية والخطأ المعياري المرتبط بها والنسبة الحرجة ومستوي الدلالة لعوامل اختبار السرعة الإدراكية(ن=150)

|

العامل الكامن |

العوامل المشاهدة |

التشبعات غير المعيارية |

التشبعات المعيارية |

الخطأ المعياري |

النسبة الحرجة |

مستوي الدلالة |

|

اختبار السرعة الإدراكية |

شطب الكلمات |

1.000 |

0,497 |

|||

|

مقارنة الأعداد |

0,678 |

0,313 |

0,230 |

2,948** |

0,01 |

|

|

الصور المتماثلة |

0,724 |

0,441 |

0,279 |

2,595** |

0,01 |

|

** القيمة دالة عند مستوي(0,01)

يتضح من جدول(3) أن قيم التشبعات المعيارية لكل العوامل المشاهدة أكبر من (0,3)، وأن قيم النسبة الحرجة جميعها أعلي من (1,96)؛ ومن ثم فقد تطابقت مع نموذج التحليل العاملي التوكيدي؛ مما يؤكد صدق اختبار السرعة الإدراكية.

ثالثًا: الثّبات Reliability:

تمّ التّحقق من ثبات اختبار السرعة الإدراكية عن طريق معامل ثبات ألفا كرونباخ، ومعامل ثبات أوميجا، لكل بعدٍ من أبعاد الاختبار وللدرجة الكليّة له، فجاءت النّتائج كما بجدول(4):

جدول (4) معاملاتُ ثبات اختبار السرعة الإدراكية بطريقةِ معامل ثبات ألفا كرونباخ ومعامل ثبات أوميجا(ن=150)

|

الأبعاد |

معامل ثبات ألفا كرونباخ |

معامل ثبات أوميجا |

|

شطب الكلمات |

0.713 |

0.716 |

|

مقارنة الأعداد |

0.701 |

0.703 |

|

الصور المتماثلة |

0.721 |

0.723 |

|

الدرجة الكلية |

0.729 |

0.730 |

يتضح من جدول (4) أنَّ معاملات الثبات المستخرجة باستخدامِ معامل ألفا كرونباخ ومعامل ثبات أوميجا؛ جاءت مرتفعة الثبات؛ وفي ضوء ذلك يمكن القول بأنَّ الاختبار الحالي تتوفر له مؤشراتٌ عاليّةٌ على ثباته، الأمر الّذي يسمح بتطبيقه على عينةِ الدراسة الأساسيّة بدرجةٍ عاليّةٍ من الموثوقية.

مقياس القدرة علي حل المشكلات

مقياس القدرة على حل المشكلات من إعداد هبنر وبترسين (Heppner & Petersen, 1982)، والذي يتألف من خمسة أبعاد هي: (التوجه العام، تعريف المشكلة، توليد البدائل، اتخاذ القرار، التقييم)؛ وقد تم اختياره لكونه من أكثر المقاييس استخداماً في الدراسات العربية، والتي تم تقنينها على طلاب المرحلة الثانوية في البيئة السعودية من قبل فايز الربيعي (2021).

وصف مقياس حل المشكلات:

أعده هبنر وبترسين عام 1982 (Heppner and Petersen 1982) وقاما بتصميمه من خلال تطبيقه علي أربع عينات من الطلاب متوسط أعمارهم 19عامًا، ويتألف المقياس من 32عبارة (الشافعي، 1998، ص76) تقيس مدي استخدام مهارات عملية في حل المشكلات الشخصية في واقع الحياة. قام نزيه حمدي(1998) بتطويره وتقنينه علي البيئة الأردنية، وتأكد من صدقه بطريقة صدق المحكمين، وقام أيضًا بحساب ثباته بطريقة الإعادة من خلال تطبيقه علي 56 طالبًا من طلبة كلية التربية في الجامعة الأردنية، فكانت قيمة معامل الارتباط بيرسون بين التطبيقين (0.86)، كما تم حساب ثباته باستخدام معادلة ألفا كرونباخ والتي بلغت (0.91). (مقدادي، أبو زيتون، 2010، 538).

ويتألف المقياس من (40) عبارة موزعة علي خمسة أبعاد تقابل خطوات حل المشكلة وهي: التوجه العام، تعريف المشكلة، توليد البدائل، اتخاذ القرار، التقييم. وتتراوح احتمالات الإجابة عنها بين ( لا تنطبق أبدًا، تنطبق بدرجة بسيطة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرة). تعطي الأوزان في حالة الفقرات ذات الاتجاه الموجب درجات تتراوح بين (1-4)، ويتم عكس الأوزان في حالة الفقرات ذات الاتجاه السالب، والفقرات السالبة علي المقياس هي: (5، 8، 9، 10، 13، 14، 16، 21، 24، 26، 30، 31، 32، 35، 36، 37، 38، 40)تتراوح الدرجة الكلية علي المقياس بين (40-160)، وتتراوح كل درجة فرعية بين (8-32)درجة مؤشرا علي نقص في مهارة حل المشكلات والدرجات بين (80-160) درجة مؤشرا علي الكفاءة في حل المشكلات (حمدي، 1998).

تتألف الأداء بشكلها النهائي من (36) بندًا موزعة علي خمس أبعاد تقابل خطوات حل المشكلة وهي:

التوجه العام، تعريف المشكلة، توليد البدائل، اتخاذ القرار، التقييم. تم حذف(4) عبارات لانخفاض معاملات تمييزها كما أظهر التحليل الاخصائي للبنود باستخدام معادلة ألفا كرونباخ. وتتراوح احتمالات الإجابة عن البنود بين لا تنطبق أبدًا، تنطبق بدرجة بسيطة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرة. وتعطي الأوزان في حالة الفقرات ذات الاتجاه الموجب درجات تتراوح بين (1-4)، أما في حالة الفقرات ذات الاتجاه السالب يتم عكس الأوزان، والفقرات السالبة علي المقياس هي: (7، 8، 11، 12، 14، 15، 17، 20، 22، 23، 26، 27، 31، 32، 33، 34، 36). يبين الجدول التالي أرقام بنود

الأبعاد الفرعية لمقياس حل المشكلات:

جدول (5) أرقام بنود الأبعاد الفرعية لمقياس حل المشكلات

|

المقياس الفرعي |

رقم العبارة |

|

التوجه العام |

1، 5، 9 ، 14، 17، 22، 27 ، 32 |

|

تعريف المشكلة |

2، 6 ، 10 ، 18 ، 23 ، 28 ، 32 |

|

توليد البدائل |

3، 7 ، 11، 15 ، 24 ، 19 ، 29، 34 |

|

اتخاذ القرار |

4، 12 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 |

|

التقييم |

8، 13 ، 16 ، 21، 26 ، 31 ، 36 |

تتراوح الدرجة الكلية علي المقياس بين (36- 144)، وتتراوح الدرجات الفرعية لبعدي التوجه العام وتوليد البدائل بين (8- 32)، ولبعدي تعريف المشكلة والتقييم بين (7-28)، ولبعد اتخاذ القرار بين (6- 24 ).

الخصائص السيكومترية لمقياس حل المشكلات:

أولًا: الاتساق الداخليInternal Consistency :

(أ)حساب معاملات الارتباط لعبارات المقياس مع الدرجة الكليّة للمقياس:

تمّ حساب الاتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات المقياس البالغ عددها (36)عبارةً، حسب ارتباط كل عبارةٍ بالدرجة الكليّة للمقياس كما يعرضها جدول(11):

جدول( 6) معاملاتُ الارتباط لعبارات مقياس القدرة علي حل المشكلات مع الدرجة الكليّة لدي طالبات المرحلة الثانوية (ن=150)

|

م |

معاملات الارتباط |

م |

معاملات الارتباط |

م |

معاملات الارتباط |

|

1 |

0,473** |

13 |

0,177* |

25 |

0,593** |

|

2 |

0,347** |

14 |

0,430** |

26 |

0,621** |

|

3 |

0,375** |

15 |

0,472** |

27 |

0,649** |

|

4 |

0.344** |

16 |

0.309** |

28 |

0,576** |

|

5 |

0,333** |

17 |

0,246** |

29 |

0,768** |

|

6 |

0,507** |

18 |

0,590** |

30 |

0,206** |

|

7 |

0.413** |

19 |

0,617** |

31 |

0,277** |

|

8 |

0.274** |

20 |

0,591** |

32 |

0,510** |

|

9 |

0.223** |

21 |

0,520** |

33 |

0,367** |

|

10 |

0,620** |

22 |

0,615** |

34 |

0,423** |

|

11 |

0,542** |

23 |

0,296** |

35 |

0,388** |

|

12 |

0,229** |

24 |

0,615** |

36 |

0,347** |

**القيمة دالة عند مستوى 0,01 *القيمة دالة عند مستوى 0,05

يتضح من جدول(6) دلالة معاملات الارتباط بين جميع بنود المقياس والدرجة الكليّة له، وقد تراوحت هذه المعاملات ما بين(0,0,177-0,768)، وقد جاءت جميع المعاملات دالةً عند مستوى دلالة(0,01 (، باستثناء العبارة رقم(13)؛ حيث جاء معامل ارتباطها دالًا عند مستوي(0,05)؛ وهو ما يشير إلى تحقق اتساق عبارات المقياس عند المرحلة الأولى من مراحل الاتساق الداخلي.

(ب)معاملاتُ الارتباط لعبارات المقياس مع الدرجة الكليّة للبعد الّذي تنتمي إليه:

تمّ حساب معامل الارتباط بين كل عبارةٍ من عبارات المقياس البالغ عددها(36) عبارةً، وبين الدرجة الكليّة للبعد الّذي تنتمي إليه وعددها(5) أبعاد، ويبين جدول(12 ) نتائج ذلك:

جدول (7) معاملات ارتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس القدرة علي حل المشكلات مع الدرجة الكليّة للبعد الذي تنتمي له لدي طالبات المرحلة الثانوية(ن=150)

|

م |

معاملات الارتباط |

م |

معاملات الارتباط |

م |

معاملات الارتباط |

م |

معاملات الارتباط |

م |

معاملات الارتباط |

|

التوجه العام |

تعريف المشكلة |

توليد البدائل |

اتخاذ القرارات |

التقييم |

|||||

|

1 |

0,578** |

2 |

0,439** |

3 |

0,529** |

4 |

0,325** |

8 |

0,488** |

|

5 |

0,481** |

6 |

0,584** |

7 |

0,270** |

12 |

0,477** |

13 |

0,783** |

|

9 |

0,232** |

10 |

0,727** |

11 |

0,695** |

20 |

0,578** |

16 |

0,447** |

|

14 |

0,527** |

18 |

0,657** |

15 |

0,656** |

25 |

0,585** |

21 |

0,498** |

|

17 |

0,237** |

23 |

0,250** |

19 |

0,673** |

30 |

0,544** |

26 |

0,603** |

|

22 |

0,619** |

28 |

0,658** |

24 |

0,610** |

35 |

0,455** |

31 |

0,448** |

|

27 |

0,647** |

33 |

0,502** |

29 |

0,655** |

36 |

0,294** |

||

|

32 |

0,562** |

34 |

0,525** |

||||||

** القيمة دالة عند مستوى 0,01

يتبين من جدول (7) أن جميع قيم معاملات الارتباط لعبارات المقياس بالدرجة الكليّة للبعد الّذي تنتمي إليه قد جاءت دالةً، وقد تراوحت ما بين(0,237- 0,783)، وجاءت دالة عند مستوي(0,01)، وهو ما يشير إلى تحقق اتساق عبارات المقياس عند المرحلة الثّانيّة من مراحل الاتساق الداخلي، وهذا بدوره يبين اتساق عبارات كل بعدٍ في قياس القدرة علي حل المشكلات.

(ج)حساب مصفوفة معاملات الارتباط المتبادلة بين أبعاد المقياس وبعضها البعض وبين الدرجة الكليّة للمقياس.

تمّ حساب معامل الارتباط بين الدرجة الكليّة لكل بعد من أبعاد المقياس البالغ عددها (5) أبعاد وبعضها البعض من جهة، ثم بينها وبين الدرجة الكليّة للمقياس من جهة أخرى، ويبين جدول(13) هذا الإجراء:

جدول(8) مصفوفة معاملات الارتباط المتبادلة بين أبعاد مقياس القدرة علي حل المشكلات وبعضها البعض وبين الدرجة الكلية لدي طالبات المرحلة الثانوية(ن=150)

|

الأبعاد |

التوجه العام |

تعريف المشكلة |

توليد البدائل |

اتخاذ القرارات |

التقييم |

الدرجة الكلية |

|

التوجه العام |

– |

0,651** |

0,451** |

0,424** |

0,470** |

0,837** |

|

تعريف المشكلة |

– |

0,684** |

0,480** |

0,395** |

0,840** |

|

|

توليد البدائل |

– |

0,475** |

0,393** |

0,847** |

||

|

اتخاذ القرارات |

– |

0,414** |

0,693** |

|||

|

التقييم |

– |

0,659** |

** القيمة دالة عند مستوي(0,01)

يتبين من جدول (8) أنَّ جميع معاملات الارتباط المتبادلة بين أبعاد المقياس وبعضها البعض من جهة، وبين الدرجة الكليّة للمقياس ككل من جهة أخرى قد جاءت دالة عند مستوي(0.01( وهو ما يشير إلى تحقق اتساق عبارات المقياس عند المرحلة الثّالثة من مراحل الاتساق الداخلي.

ثانيًا: الصّدق validity:

تم التحقق من صدق مقياس القدرة علي حل المشكلات من خلال:

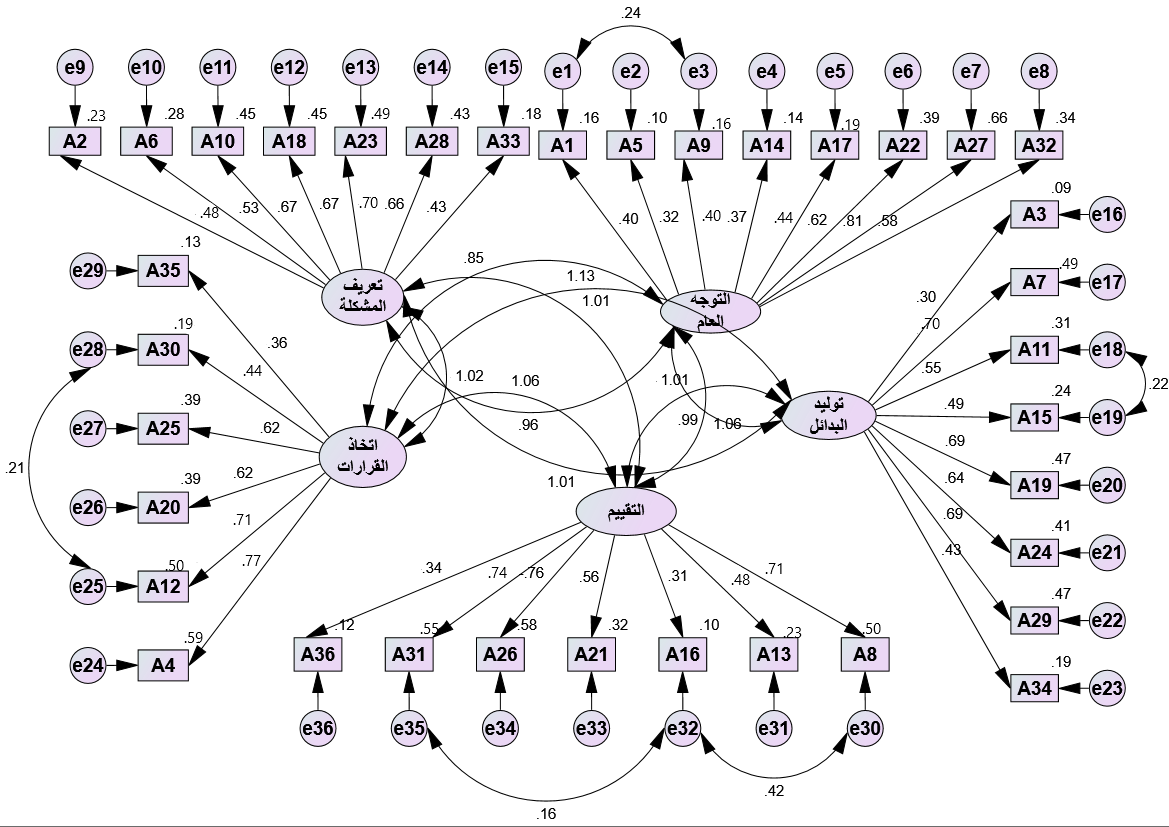

صدق التّحليل العاملي التّوكيدي :Confirmatory Factor Analysis

تمَّ التحقق من صدق مقياس القدرة علي حل المشكلات في الدراسة الحالية من خلال التّحليل العاملي التّوكيدي بعد تطبيق المقياس على الأفراد المشاركين بعينة الدراسة للتحقق من الكفاءة السيكومترية ، والبالغ عددهم (150) طالبة من طالبات المرحلة الثانوية، بواسطة برنامج AMOS.V.24؛ حَيثُ تمّ افتراض أنَّ العوامل الكامنة للمقياس تشتمل على (5) عواملٍ، يتوزع عليهم(36) عاملًا من العوامل المشاهدة، العامل الأول: التوجه العام ويتوزع عليه(8) عوامل مشاهدة، والعامل الثاني: تعريف المشكلة ويتوزع عليه(7)عوامل مشاهدة، والعامل الثالث: توليد البدائل ويتوزع عليه(8) عوامل مشاهدة، والعامل الرابع: اتخاذ القرارات ويتوزع عليه(6)عوامل مشاهدة، والعامل الخامس: التقييم ويتوزع عليه(7)عوامل مشاهدة ويوضح شكل(3 ) نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس القدرة علي حل المشكلات

شكل(3) نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس القدرة علي حل المشكلات

ويوضح الجدول التالي مؤشرات جودة المطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس القدرة علي حل المشكلات

جدول (9) مؤشرات جودة المطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس القدرة على حل المشكلات (ن=150)

|

مؤشرات حسن المطابقة |

قيمة المؤشر |

المدى المثالي للمؤشر |

|

النسبة بين مربع كاي ودرجة الحرية (DF/X2) |

2,346 |

من 0- 3 |

|

مؤشر حسن المطابقة (GFI) |

0,910 |

من0,90- 1 |

|

مؤشر المطابقة التّزايدي(IFI) |

0,923 |

|

|

مؤشر حسن المطابقة المقارن(CFI) |

0,924 |

|

|

مؤشر توكر-لويس(TLI) |

0,932 |

|

|

جذر متوسطات مربع الخطأ التقريبي(RMSEA) |

0,072 |

من 0- 0,08 |

|

مؤشر الصدق الزائف المقترح للنموذج الحالي(EVCL) |

7,055 |

أن تكون قيمته للنموذج الحالي أقل من قيمته للنموذج المشبع |

|

مؤشر الصدق الزائف المقترح للنموذج المشبع (EVCL) |

8,061 |

|

|

مؤشر محك المعلومات للنموذج الحالي(AIC) |

1404,000 |

|

|

مؤشر محك المعلومات للنموذج المشبع(AIC) |

1604,138 |

يتضح من جدول(9) أن نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس القدرة علي حل المشكلات قد حظي بمؤشرات جودة مطابقة مقبولة؛ حيث وقعت معظم المؤشرات في المدي المثالي لها؛ مما يشير إلي تمتع المقياس بدرجة صدقٍ عاليةٍ، مما يسمح بتطبيقه علي عينة الدراسة الأساسية بدرجةٍ عاليةٍ من الموثوقية.

ويوضح جدول(10) قيم التشبعات المعيارية وغير المعيارية والخطأ المعياري المرتبط بها، والنسبة الحرجة ومستوي الدلالة لعوامل مقياس القدرة على حل المشكلات:

جدول( 10) قيم التشبعات المعيارية وغير المعيارية والخطأ المعياري المرتبط بها والنسبة الحرجة ومستوي الدلالة لعوامل مقياس القدرة على حل المشكلات(ن=150)

|

العامل الكامن |

العوامل المشاهدة |

التشبعات غير المعيارية |

التشبعات المعيارية |

الخطأ المعياري |

النسبة الحرجة |

مستوي الدلالة |

|

التوجه العام |

العامل(1) |

1.000 |

0,400 |

|||

|

العامل(5) |

0,908 |

0,323 |

0,248 |

3.660** |

0,01 |

|

|

العامل(9) |

0,720 |

0,402 |

0,253 |

2.853** |

0,01 |

|

|

العامل(14) |

0,988 |

0,369 |

0,247 |

4.000** |

0,01 |

|

|

العامل(17) |

0,464 |

0,440 |

0,217 |

2.137* |

0,05 |

|

|

العامل(22) |

1.592 |

0,623 |

0,306 |

5.202** |

0,01 |

|

|

العامل(27) |

2.237 |

0,810 |

0,396 |

5.653** |

0,01 |

|

|

العامل(32) |

1.489 |

0,584 |

0,293 |

5.074** |

0,01 |

|

|

تعريف المشكلة |

العامل(2) |

1.000 |

0,481 |

|||

|

العامل(6) |

3.009 |

0,530 |

1.325 |

2.270* |

0,05 |

|

|

العامل(10) |

4.145 |

0,667 |

1.792 |

2.313* |

0,05 |

|

|

العامل(18) |

4.040 |

0,673 |

1.746 |

2.314* |

0,05 |

|

|

العامل(23) |

0,943 |

0,700 |

0,311 |

3,032** |

0,01 |

|

|

العامل(28) |

3.804 |

0,659 |

1.646 |

2.311* |

0,05 |

|

|

العامل(33) |

2.580 |

0,428 |

1.166 |

2.212* |

0,05 |

|

|

توليد البدائل |

العامل(3) |

1.000 |

0,302 |

|||

|

العامل(7) |

0,896 |

0,701 |

0,298 |

3.007** |

0,01 |

|

|

العامل(11) |

1.671 |

0,554 |

0,416 |

4.013** |

0,01 |

|

|

العامل(15) |

1.554 |

0,489 |

0,402 |

3.871** |

0,01 |

|

|

العامل(19) |

2.189 |

0,688 |

0,519 |

4.215** |

0,01 |

|

|

العامل(24) |

1.888 |

0,643 |

0,454 |

4.159** |

0,01 |

|

|

العامل(29) |

2.238 |

0,686 |

0,531 |

4.213** |

0,01 |

|

|

العامل(34) |

1.438 |

0,431 |

0,388 |

3.707** |

0,01 |

|

|

اتخاذ القرارات |

العامل(4) |

1.000 |

0,770 |

|||

|

العامل(12) |

0,969 |

0,711 |

0,371 |

2,612** |

0,01 |

|

|

العامل(20) |

3.149 |

0,623 |

1.132 |

2.782** |

0,01 |

|

|

العامل(25) |

2.962 |

0,621 |

1.065 |

2.781** |

0,01 |

|

|

العامل(30) |

0,788 |

0,443 |

0,297 |

2,653** |

0,01 |

|

|

العامل(35) |

1.796 |

0,364 |

0,700 |

2.565** |

0,01 |

|

|

التقييم |

العامل(8) |

1.000 |

0,712 |

|||

|

العامل(13) |

0,607 |

0,487 |

0,280 |

2,167* |

0,05 |

|

|

العامل(16) |

1.533 |

0,314 |

0,487 |

3.150** |

0,01 |

|

|

العامل(21) |

2.645 |

0,565 |

0,943 |

2.804** |

0,01 |

|

|

العامل(26) |

3.495 |

0,761 |

1.212 |

2.884** |

0,01 |

|

|

العامل(31) |

0,950 |

0,740 |

0,432 |

2,199* |

0,05 |

|

|

العامل(36) |

1.700 |

0,342 |

0,667 |

2.548** |

0,01 |

|

** القيمة دالة عند مستوي(0,01) * القيمة دالة عند مستوي(0,05)

يتضح من جدول(10) أن قيم التشبعات المعيارية لكل العوامل المشاهدة أكبر من (0,3)، وأن قيم النسبة الحرجة جميعها أعلي من (1,96)؛ ومن ثم فقد تطابقت مع نموذج التحليل العاملي التوكيدي؛ مما يؤكد صدق مقياس القدرة على حل المشكلات.

ثالثًا: الثّبات Reliability:

تمّ التّحقق من ثبات مقياس القدرة علي حل المشكلات عن طريق معامل ثبات ألفا كرونباخ، ومعامل ثبات أوميجا، لكل بعدٍ من أبعاد المقياس وللدرجة الكليّة له، فجاءت النّتائج كما بجدول(16):

جدول ( 11) معاملاتُ ثبات مقياس القدرة علي حل المشكلات بطريقةِ معامل ثبات ألفا كرونباخ ومعامل ثبات أوميجا(ن=150)

|

الأبعاد |

معامل ثبات ألفا كرونباخ |

معامل ثبات أوميجا |

|

التوجه العام |

0.726 |

0.729 |

|

تعريف المشكلة |

0.793 |

0.800 |

|

توليد البدائل |

0.741 |

0.746 |

|

اتخاذ القرارات |

0.731 |

0.737 |

|

التقييم |

0.748 |

0.801 |

|

الدرجة الكلية |

0.837 |

0.839 |

يتضح من جدول (11) أنَّ معاملات الثبات المستخرجة باستخدامِ معامل ألفا كرونباخ ومعامل ثبات أوميجا؛ جاءت مرتفعة الثبات؛ وفي ضوء ذلك يمكن القول بأنَّ المقياس الحالي تتوفر له مؤشراتٌ عاليّةٌ على ثباته، الأمر الّذي يسمح بتطبيقه على عينةِ الدراسة الأساسيّة بدرجةٍ عاليّةٍ من الموثوقية.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:

لغرض تحليل البيانات سيتم الاعتماد على برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وذلك بالاستعانة بالأساليب الإحصائية الآتية:

- التكرارات والنسب المئوية؛ لتحديد خصائص أفراد عينة الدراسة.

- استخدام التحليل العاملي التوكيدي؛ للتأكد من صدق الأدوات.

- استخدام معامل ارتباط بيرسون ومعامل ثبات ألفا كرونباخ للتحقق من الخصائص السيكومترية للأدوات.

- اختبار “ت” لعينة واحدة؛ لتحديد مستوى متغيرات السرعة الإدراكية، والقدرة على حل المشكلة لدى أفراد عينة الدراسة بمقارنتها بالمتوسطات الفرضية لها.

نتائج البحث

السؤال الاول: ما مستوى السرعة الإدراكية لدى طالبات المرحلة الثانوية ؟

وللتحقق من صحة هذا السؤال، حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل بعدٍ من أبعاد اختبار السرعة الإدراكية والدرجة الكلية له لاستجابات أفراد عينة الدراسة من طالبات المرحلة الثانوية، ثم حساب درجة القطع علي اختبار السرعة الإدراكية، ثم حساب عدد الطلاب الأعلى من درجة القطع في كل بعد من أبعاد الاختبار وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية من خلال قسمة عدد الطلاب الأعلى من درجة القطع÷ العدد الكلي للعينة× 100، ثم حساب النسبة المئوية لهم في كل بعد وللدرجة الكلية، ويوضح جدول(12) نتائج ذلك:

جدول(12) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة القطع وعدد الطلاب الأعلى من درجة القطع والنسبة المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة من طالبات المرحلة الثانوية على اختبار السرعة الإدراكية (ن=246)

|

الأبعاد |

المتوسط الحسابي |

الانحراف المعياري |

درجة القطع |

عدد الطلاب الأعلى من درجة القطع |

النسبة المئوية |

|

شطب الكلمات |

82.7642 |

33.68306 |

99,605 |

77 |

31,30% |

|

مقارنة الأعداد |

23.4472 |

10.76518 |

28,829 |

83 |

33,74% |

|

الصور المتماثلة |

63.5285 |

28.69212 |

77,875 |

98 |

39,84% |

|

الدرجة الكلية للسرعة الإدراكية |

169.7398 |

49.31388 |

194,397 |

110 |

44,72% |

يتضح من جدول (12) أن السرعة الإدراكية تنتشر لدى طالبات المرحلة الثانوية بنسبة(44,72%) بالنسبة للدرجة الكلية، أما على مستوى الأبعاد الفرعية فقد تراوحت نسبة انتشار الأبعاد ما بين(31,30%-39,84%)؛ وهي نسب تكشف عن وجود مستوى مرتفع من السرعة الإدراكية لدى طالبات المرحلة الثانوية.

و تعزى الباحثة ذلك الى طبيعة المرحلة الثانوية و ما تمر به الطالبة من خبرات الدراسة لمقررات تعمل على تنمية سرعة التفكير كالرياضيات و التحصيل الكمى و القدرات و هي مقررات تتطلب سرعة ادراكية و تتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات التي تناولت السرعة الادراكية لدى طلاب المرحلة الثانوية و توصلت لتمتع طلاب هذه المرحلة بمستوى عالى من السرعة الادراكية كدراسة (الحسن 2015, العبدلى 2020, حسن و مياحى 2022, و كذلك دراسة Nair & Venukapalli, 2020)

-السؤال الثانى: ما مستوى القدرة على حل المشكلات لدى طالبات المرحلة الثانوية ؟.

وللتحقق من صحة هذا السؤال، تم حساب المتوسط الفرضي من خلال جمع بدائل المقياس الأربعة وقسمتها على عددها ثم ضرب الناتج في عدد الفقرات، وبالتالي فإن أوزان البدائل هي (4-3-2-1) يكون مجموعهم (10) وعددهم (4) وعند القسمة يصبح متوسط أوزان البدائل (2,5)، فعدد عبارات البعد الأول (8) عبارات فبذلك يصبح المتوسط الفرضي له(20)، و عدد عبارات البعد الثاني(7) عبارات، فبذلك يصبح المتوسط الفرضي له (17,5)، وعدد عبارات البعد الثالث(8) عبارات، فبذلك يصبح المتوسط الفرضي له (20)، و عدد عبارات البعد الرابع(6) عبارات، فبذلك يصبح المتوسط الفرضي له (15)، وعدد عبارات البعد الخامس (7) عبارات، فبذلك يصبح المتوسط الفرضي له (17,5)، وعدد عبارات المقياس ككل (36) عبارة، فبذلك يكون المتوسط الفرضي للدرجة الكلية للمقياس (90)، ويوضح جدول (13) نتائج ذلك:

جدول(13) نتائج اختبار”ت” للعينة الواحدة للفروق بين درجة المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي علي مقياس القدرة على حل المشكلات (ن=246)

|

الأبعاد |

المتوسط الحسابي |

الانحراف المعياري |

المتوسط الفرضي |

قيمة”ت” |

المستوي |

|

التوجه العام |

21.8333 |

6.58389 |

20 |

37.719 |

مرتفع |

|

تعريف المشكلة |

19.8943 |

5.06821 |

17,5 |

30.620 |

مرتفع |

|

توليد البدائل |

21.3902 |

3.03486 |

20 |

38.193 |

مرتفع |

|

اتخاذ القرارات |

19.6626 |

4.11716 |

15 |

36.810 |

مرتفع |

|

التقييم |

18.6301 |

3.24845 |

17,5 |

36.840 |

مرتفع |

|

الدرجة الكلية للقدرة على حل المشكلات |

101.4106 |

20.09869 |

90 |

39.339 |

مرتفع |

** القيمة دالة عند مستوي(0,01)

يتضح من جدول (13) وجود فروق دلالة إحصائيًا بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لصالح المتوسط الأعلي، وهو المتوسط الحسابي في (الأبعاد والدرجة الكلية)؛ مما يعني ارتفاع مستوي القدرة على حل المشكلات لدي طالبات المرحلة الثانوية.

وتعزى الباحثة ذلك الى طبيعة المرحلة الثانوية وما تمر به الطالبة من خبرات الدراسة وخبرات حياتية وعلى مستوى الدراسة لمقررات تعمل على تنمية سرعة التفكير كالرياضيات والتحصيل الكمي والقدرات وهي مقررات تتطلب قدرة ومهارة في حل المشكلات وعلى مستوى الخبرات الحياتية فتمارس الطالبات في المرحلة الثانوية العديد من الأنشطة الاجتماعية والمشاركة في ندوات وحضور دورات تدريبية تأهيلية للتعامل مع الواقع المجتمعى. وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات التي تناولت السرعة الادراكية لدى طلاب المرحلة الثانوية وتوصلت لتمتع طلاب هذه المرحلة بمستوى عالى من السرعة الادراكية كدراسة (الحسن 2015, العبدلى 2020, حسن ومياحى 2022, وكذلك دراسة Nair & Venukapalli, 2020)

السؤال الثالث: هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين السرعة الإدراكية وبين القدرة على حل المشكلات لدى طالبات المرحلة الثانوية؟

وللتحقق من صحة هذا السؤال، تم استخدام معامل ارتباط “بيرسون” للتعرف على طبيعة العلاقة الارتباطية بين كل من السرعة الإدراكية وبين القدرة على حل المشكلات، ويوضح جدول (14) نتائج ذلك.

جدول (14) معاملات الارتباط بين السرعة الإدراكية وبين القدرة على حل المشكلات (ن=246)

|

المتغيرات |

الأبعاد |

القدرة على حل المشكلات |

||||||

|

التوجه العام |

تعريف المشكلة |

توليد البدائل |

اتخاذ القرارات |

التقييم |

الدرجة الكلية |

|||

|

السرعة الإدراكية |

شطب الكلمات |

0,175** |

0,135* |

0,206** |

0,173** |

0,211** |

0,192** |

|

|

مقارنة الأعداد |

0.170** |

0.203** |

0.131* |

0.229** |

0.212** |

0.198** |

||

|

الصور المتماثلة |

0.221** |

0.141* |

0.211** |

0.164** |

0.220** |

0.235** |

||

|

الدرجة الكلية للسرعة الإدراكية |

0,198** |

0,171** |

0,213** |

0,214** |

0,245** |

0,224** |

||

** القيمة دالة عند مستوي (0,01) * القيمة دالة عند مستوي(0,05)

يتضح من جدول (14) وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين كل من السرعة الإدراكية وبين القدرة على حل المشكلات (الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية) عند مستوي (0,01، 0,05).

و تعزى الباحثة ذلك الى ما اثبتته الدراسات السابقة ان تميز الطالب بسرعة الادراك يسهم بشكل كبير في قدرته على حل المشكلات التي يواجهها سواء كانت لفظية او عملية و من هذه الدراسات Nair & Venukapalli, 2020) و التي اثبتت وجود علاقة إيجابية بين السرعة الادراكية و حل المشكلات اللفظية في الرياضيات, و كذلك دراسة اللقطة 2007, و التي اثبتت وجود علاقة موجبة بين سعة الذاكرة العاملة و النمط المعرفى اللفظى التخيلى و سرعة الادراك و القدرة على حل المشكلات , و كذلك دراسة Chen,2002 و التى اعتمدت على استخدام نموذج معينة لحل المشكلات و قدمته لطلاب على دراسة عالية من سرعة الادراك و توصلت الى كفاءة النموذج في تسريع الحل.

توصيات :

في ضوء نتائج الدراسة توصى الباحثة بما يلي :

- اعداد دورات تدريبية للطلاب تساهم في تنمية سرعتهم الادراكية بما يساهم في رفع قدرتهم على حل المشكلات الدراسية

- تكثيف المناهج الدراسية التي تساهم في تنمية القدرة على حل المشكلات

البحوث المقترحة

من خلال نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء بحوث في الموضوعات الآتية.

- دراسة تنبؤية للقدرة على حل المشكلات من خلال السرعة الادراكية

- دراسة أثر برنامج لحل المشكلات لتنمية السرعة الادراكية لدى طلاب المرحلة الثانوية

- دراسة مماثلة للدراسة الحالية على طلاب المرحلة الجامعية

المراجع:

أبو حطب، فؤاد. (2011). القدرات العقلية. مكتبة الأنجلو المصرية.

بن عمر، نسيمة. (2019). ضبط الذات وعلاقته بالقدرة على حل المشكلات لدى تلاميذ المرحلة الثالثة ثانوي دراسة ميدانية بثانوية عبد المجيد مزيان –المسيلة- (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة محمد بوضياف-المسيلة، الجزائر.

توفيق، هبة. (2018). الكفاح من أجل الدقة لدى الطلاب المعلمين في ضوء اليقظة العقلية. مجلة كلية التربية (أسوان)، (33)، 270- 316.

الحسن، نور وآدم، بسماء. (2014). السرعة الإدراكية وأسلوب التعلم والتفكير المرتبط بنصفي الكرتين المخيتين” دراسة ميدانية لعينة من طلاب الصف الثاني الثانوي بمدينة دمشق. مجلة جامعة دمشق، 36 (9)، 131- 162.

الحسن، نور. (2015). السرعة الإدراكية وعلاقتها بحل المشكلات: دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة الصف الثاني الثانوي العام في محافظة دمشق (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة دمشق، سوريا.

الخولي، هشام. (2019). نموذج بنائي للقدرة على حل المشكلات في ضوء بعض المكونات المعرفية والدافعية لدى طالبات الجامعات. مجلة كلية التربية جامعة سوهاج، (59)، 401-453.

الربيعي، فايز. (2021). الإسهام النسبي للذكاء الاجتماعي في التنبؤ بالقدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الليث (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

الزبيدي، ندى. (2015). السرعة الإدراكية وعلاقتها بالانتباه المنقسم لدى طلبة الجامعة (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامة واسط، العراق.

الزهراني، علي والمحياوي، سعد. (2017). تقييم بعض العوامل المعرفية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بمحافظة جدة في ضوء تباين مستوياتهم التحصيلية. مجلة عجمان للدراسات والبحوث، 16 (2)، 24- 66.

سعد، هبة. (2021). فاعلية برنامج للتدريب على اليقظة العقلية في خفض العبء المعرفي لدى طالبات المرحلة الثانوية. المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج، 3 (86)، 1088- 1138.

الشرقاوي، أنور والشيخ، سليمان وعبد السلام، نادية. (1993). بطارية الاختبارات المعرفية العاملية العامل العددي. مكتبة الأنجلو المصرية.

العبدلي، ناجي. (2020). السرعة الإدراكية وعلاقتها بالقدرة على حل المشكلات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

غنيم، محمد والشحات، مجدي. (2020). التنبؤ بالقدرة على اتخاذ القرار من خلال اليقظة العقلية وسلوك حل المشكلة لدى عينة من طلاب الجامعة. مجلة كلية التربية ببنها، 4 (121)، 261- 296.

غنيم، محمد والشحت، مجدي وبكر، هالة. (2020). التنبؤ بالقدرة على اتخاذ القرار من خلال اليقظة العقلية وسلوك حل المشكلة لدى عينة من طلاب الجامعة. مجلة كلية التربية، 31 (121)، 261-296.

الفقي، إسماعيل ومنصور، عبد المجيد والتويجري، محمد. (2014). علم النفس التربوي: علم النفس والأهداف التربوية، سيكولوجية التعلم، سيكولوجية المتعلم، التقويم التربوي، سيكولوجية التنظيم العقلي (ط9). مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع.

قدوري، رابح ولحسن، ذبيحي. (2016). الذكاء الوجداني وعلاقته بالقدرة على حل المشكلات لدى تلاميذ المرحلة الثانوية : دراسة ميدانية بثانويتي هواري بومدين وبرهوم الجديدة بالمسيلة. مجلة العلوم الإنسانية والتربوية، 2 (1)، 94-117.

الكبيسي، عبد الواحد والخطيب، حيدر. (2013). السرعة الإدراكية ومستوى التفكير التأملي لدى طلبة الدراسات العليا. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية- العراق، (4)، 382- 421.

محمود. صلاح الدين (2017). تفكير بلا حدود رؤى تربوية معاصرة في تعليم التفكير وتعلمه (ط3). عالم الكتب.

المعافي، أحمد. (2012). السرعة الإدراكية وعلاقتها بالأسلوب المعرفي (الاعتماد- الاستقلال) لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الليث (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

الوليدي، علي. (2017). اليقظة العقلية وعلاقتها بالسعادة النفسية لدي طلبة جامعة الملك خالد، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية، العدد (28) أبريل2017، ص41-86.

بسماء آدم(2015)، السرعة الإدراكية وعلاقتها بالذاكرة السمعية قصيرة المدي دراسة ميدانية لدي عينة من طلبة كلية التربية جامعة دمشق، م مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 13(3)، 185-203.

حياة ياسين النابلسي وعلي منصور (2014). السرعة الإدراكية وعلاقتها بأساليب التعلم والتفكير المرتبطة بنصفي الكرة الدماغية “دراسة ميدانية لدي عينة من طلاب كلية التربية في جامعة دمشق” مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 36(1)، 117- 198.

عبدالواحد حميد الكبيسي وحيدر حامد الخطيب (2015)، السرعة الإدراكية والبديهية ومستويات التفكير، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان.

- مختار السيد الكيال وجمال محمد على(2001)، أثر تفاعل مستويات تجهيز المعلومات والأسلوب المعرفي والسرعة الإدراكية علي مدي الانتباه. المجلة المصرية للدراسات النفسية، 11(30)، 41-90.

الرشيدي، فاطمة سحاب: تأثير تفاعل كلا من عاملي الانتباه والسرعة الإدراكية في إكتساب بعض المفاهيم العلمية والحسابية لدي تلميذات المرحلة الابتدائية بمنطقة القصيم(بريده)، دكتوراه، المملكة العربية السعودية، كلية التربية، جامعة القصيم، 2009م.

الكبيسي، عبدالواحد حميد، وأخرون: السرعة الإدراكية ومستوي التفكير التأملي لدي طلبة الدراسات العليا، مجلة الإنبار للعلوم الإنسانية، المجلد الأول، العدد الرابع، جامعة الأنبار، مركز طرائق التدريس والتعليم المستمر، كانون الأول، 2013م.

الكيال، مختار: أثر تفاعل مستويات تجهيز المعلومات والأسلوب المعرفي والسرعة الإدراكية لدي تلاميذ المرحلة الابتدائية، المجلة المصرية للدراسات النفسية، مج11، ع.30، 2011م.

المعافي، محمد: السرعة الإدراكية وعلاقتها بالأسلوب المعرفي (الاعتماد- الاستقلال) لدي عينة من طلبة المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القري، مكة، المملكة العربية السعودية، 2012م.

الحسن، نور جمال: السرعة الإدركية، وعلاقتها بحل المشكلات، دراسة ميدانية لدي عينة من طلبة الصف الثاني الثانوي العام في محافظة دمشق، ماجستير، جامعة دمشق، كلية التربية، 2015م.

يوسف، سليمان عبد الواحد: الفروق الفردية في العمليات العقلية المعرفية، دار المسيرة، عمان، 2011م.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

Al-Refai, A. (2021). Mindfulness of Social Studies’ Teachers and Its Relationship to Their Skills of Solving Classroom Problems. Jordan Journal of Educational Sciences, 17 (3), 475- 491.

Baer, R., Smith, G., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.

Chiesa, A., Calati, R., & Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. Clinical psychology review, 31(3), 449-464.

Dikmen, M. (2022). Mindfulness, Problem-solving Skills and Academic Achievement: Do Perceived Stress Levels Matter?. Kuramsal Eğitimbilim, (15). 42-63. 10.30831/akukeg.945678.

Fathi, A., Sobhi, A., & Hejazi, M. (2021). The Role of Mindfulness and Social Competence in Predicting Girls’ Problem Solving Mediated by Cognitive Flexibility: A Causal Model. Women. Health. Bull, 8 (4), 201- 210.

Forjan, D. & Tuckey, M. (2020). Problem solving and affect as mechanisms linking daily mindfulness to task performance and job satisfaction. Stress Health, 36 (3), 338-349. doi: 10.1002/smi.2931. Epub 2020 Feb 19. PMID: 31957967.

Gilhooly, K., Fioratou, E., & Henretty, N. (2015). Verbal insight revisited. In B. Ross (Ed.), Psychology of Learning and Motivation: Advances in research and theory (Vol. 62, pp. 265- 293). Elsevier Academic Press.

Good, D., Lyddy, C., Glomb, T., Bono, J., Brown, K. Duffy, M. & Lazar, S. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review. Journal of Management, (42), 114-142. https://doi.org/10.1177/0149206315617003

Hassan, A. & Mayahi, A. (2022). Creative Problem -Solving (CPS) Skills in Mathematics and their Correlation to the Perceptual Speed among the Fourth -Class High School Students P repared by. International Journal of Early Childhood Special Education, (14). 10.9756/INT-JECSE/V14I2.430.

Hester, D. (2021). The Role of Mindfulness in Creativity and Problem Solving (Unpublished doctoral dissertation), Sofia University, USA.

Holdnack, J. A., Prifitera, A., Weiss, L. G., & Saklofske, D. H. (2019). WISC-V and the personalized assessment approach. In Weiss, L. G.Saklofske, D. H.Holdnack, J. A.Prifitera, A. (Eds.), WISC-VE clinical use and interpretation (pp. 447–488). Academic Press. 10.1016/B978-0-12-815744-2.00013-6

Jha, A., Krompinger, J., & Baime, M. (2007). Mindfulness training modifies subsystems of attention. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 7(2), 109-119.

King E. & Badham R. )2018). The wheel of mindfulness: A generative framework for second-generation mindful leadership. Mindfulness, 11(1), doi: 10.1007/s12671-018-0890-7.

Majidi, A., Salajegheh, S., & Taheri, M. (2021). The Relationship between Mindfulness, Problem Solving Styles and Self-Efficacy with Academic Achievement in 10th-grade male students. Journal of School Counseling, 1(1), 1-17. doi: 10.22098/jsc.2021.1412

Manavipour, D., & Darabi, M. (2018). The Effect of Mindfulness Training on Problem Solving Styles and Test Anxiety in students. Social Cognition, 7 (1), 41-53.

Nair, N. & Venukapalli, N. (2020). Cognition and mathematics education: Processing speed and word problem solving performance in children. Int. J. Psychol. Res., 2(1), 01-08. DOI: 10.33545/26648903.2020.v2.i1a.23

Nguyen, V., Krause, E., & Chu, C. (2020). Problem solving. In: S. Kraus & E. Krause (Eds.). Comparison of mathematics and physics education, (pp. 345–368). Springer Spektrum.

Ostafin, B. & Kassman, K. (2012). Stepping out of history: Mindfulness improves insight problem solving. Consciousness and Cognition, (21), 1031–1036. http://doi.10.1016/j.concog.2012.02.014

Pourmohamadi, S. & Bagheri, F. (2014). Effectiveness of Mindfulness Training on Problem Solving between Elementary Girl Students in Fifth Grade. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 1 (1), 50- 61.

Sio, U., & Ormerod, T. (2009). Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 135(1), 94–120.

Volkaert, B., Wante, L., Van Beveren, M., Vervoort, L., & Braet, C. (2020). Training adaptive emotion regulation skills in early adolescents: The effects of distraction, acceptance, cognitive reappraisal, and problem solving. Cognitive Therapy and Research, (44), 678-696.

Walsh, M. & Greaney, J. (2013). Mindfulness and Creative Performance: Effects of Brief and Sham Mindfulness Meditation on Insight Problem Solving. Unpublished Master’s Thesis, Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology, Ireland.

Yurdkhani, F., Mohammadi, A. & Manavipour, D, (2023). The Role of Mindfulness on Problem Solving in Students. Iranian Journal of Learning and Memory, 5 (20), 43- 50.

Zeidan, F., Johnson, S., Diamond, B., David, Z., & Goolkasian, P. (2010). Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental training. Consciousness and Cognition, 19(2), 597-605.

Mayer, R.E.(1991) Thinking, Problem Solving, Cognition,2nd .Edition, New Yourk, W.H.Freeman and Company.

Greecucci, A,Pappaianni, E., siugzdaite,R. Theuninck, A.,Job, R.(2015): Mindful Emotion Regulation: Exploring the Neurocognitive Mechanisms behind Mindfulness. Bio Med Research International Vo.2015, Article ID670724,9Pages.

Kettler, K.M.(2013).Mindfulness and cardiovascular risk in college student, New Your. The Eagle Feather, 10(5).

Kong, F. Wong, X. & Zhao. (2014). Dispositional mindfulness and life satisfaction: The role of core self-evaluation. personality and Individual Differences, 56, 165-169.

Mace, C.(2008).Mindfulness and Mental health: Therapy, theory and Science, Abingdon Oxford Shire: Rutledge.

Oxford (2014). Mindfulness in Oxford dictionaries online. Retrieved from http://www.Oxforddictionaries.com.

Weinstein, N.Brown, K.&Ryan, R. (2009): Amulti-method examination of the effects of mindfulness on stress attribution, Coping, and emotional well-being. Journal of Research in Personality, 43,374-385.

Yeung, S.(2013). Mindfulness, Negative Cognition and Mental Heath. Discovery- ss Student E-Journal, 2, 49-67.