Facteurs des Risques Sanitaires des Catastrophes Naturelles dans les Zones de Santé d’Uvira et Kalehe au Sud-Kivu en RDC

Elias Bashimbe Raphaël1,2, Bitongwa Masumbuko Jacques1,2, Mishika Lukusa Patricia4, Kasororo Mwakame Alphonse3, Kamundu Kahima Amos2, Ruremesha Kinyata Syveste2, Wembonyama Okitotsho Stanis2,4, Tsongo Kibendelwa Zacharie5, Barhwamire Kabesha Théophile6, Mutombo Kabamba André7

1Institut Supérieur d’Agroforesterie et de Gestion de l’Environnement de Kahuzi Biega, RDC.

2Ecole de Santé Publique, Université de Goma, RDC.

3Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, RD Congo

4Université de Lubumbashi, Lubumbashi, RDCongo.

5Université de Kisangani, Kisangani, RDCongo.

6Université Officielle de Bukavu, Bukavu, RDCongo.

7Université Officielle de Mbuji-Mayi, Mbuji Mayi, RDCongo.

Auteur correspondant : eliasbashimbe@gmail.com,

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj65/1

Arabic Scientific Research Identifier: https://arsri.org/10000/65/1

Volume (6) Issue (5). Pages: 1 - 11

Received at: 2025-04-07 | Accepted at: 2025-04-15 | Published at: 2025-05-01

Abstract: Introduction : Les zones de santé d'Uvira et de Kalehe, situées au Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, sont souvent confrontées à des catastrophes naturelles telles que les inondations et les glissements de terrain. En mai 2023, des inondations ont causé la mort de plus de 400 personnes à Kalehe, avec des milliers de disparus selon les autorités sanitaires provinciales. De plus, la zone de santé d'Uvira a enregistré 311 cas de choléra, dont deux décès, en l'espace d'un mois, entre septembre et octobre 2023. En défis des conséquences, cette étude se pense sur les facteurs étiologiques des risques sanitaires de ces catastrophes naturelles. Méthodologie : l’étude était du type descriptif transversal menée auprès de 768 ménages repartis dans deux zone de santé (Uvira et Kalehe), la revue documentaire et le questionnaire d’enquête sont des outils ayant permis à la collecte des données. L’étude a obtenu une approbation éthique de l’université de Goma. Résultats : L’augmentation de la demande en protéines animales, le changement climatique, l’agriculture intensive non durable, l’exploitation accrue de la faune, la déforestation et les phénomènes climatiques extrêmes (pluies diluviennes et inondations) sont des facteurs identifiés comme contribuant aux risques sanitaires liés aux catastrophes naturelles dans les ménages des zones de santé d’Uvira et Kalehe, au Sud-Kivu en RDC (p<0,05). Conclusion : La compréhension des facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles permet d'explorer des alternatives adaptatives. Il est crucial d'adopter des politiques de gestion durable des ressources et de renforcer la résilience des communautés face à ces enjeux de santé publique.

Keywords: étiologie, risque sanitaire, catastrophe naturelle, Sud-Kivu.

- Introduction

Comprenant que le risque sanitaire est la probabilité de survienne d’un événement nuisible à la santé d’un individu ou d’un groupe d’individus et que son identification et son analyse étant des éléments de détermination de la politique de santé publique. En 2022, au moins 387 catastrophes se sont produites ; au niveau mondial, ce qui est supérieur au nombre moyen de catastrophes survenues entre 2002 et 2021, tous types confondus. En Afrique, 79 catastrophes se sont produites en 2022 avec 110,4 millions de personnes qui ont été touchées par des catastrophes, ce qui représentait 59,6 % du total des populations touchées dans le monde. Ces risques ont causé la perte de 30 704 vies et affectant 185 millions de personnes [1]. Le changement climatique amplifie les risques sanitaires depuis des années tout en exerçant des effets néfastes sur les systèmes de santé, les infrastructures nationales, l’accès à l’eau potable, la disponibilité des denrées alimentaires, l’électricité, les services publics, en 2023, l’on estimait le nombre de décès à 20 735 et à 12,7 millions le nombre de personnes touchées en 2023 [1]. En plus des menaces de compromettre les progrès en matière de santé mondiale, y compris la réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU) [2], des effets négatifs observables sur la santé et le bien-être humains, ces catastrophes naturelles jouent sur la malnutrition, les maladies infectieuses, la santé mentale et les déplacements, tant au niveau mondial[3]. Bien que la santé soit citée comme une priorité absolue dans le cadre de l’action climatique, 70 % des pays ne disposent pas de financements adéquats pour mettre en œuvre un plan national d’adaptation du secteur de la santé, et peu d’acteurs nationaux ou internationaux de la santé allouent des ressources importantes à l’action climatique [4]. Plusieurs pays ont pris conscience du fait que ces situations de catastrophes naturelles compromettent les activités économiques, l’infrastructure et les écosystèmes aménagés, mais des risques pour la santé humaine sont reconnus tardivement [5].

De novembre 2023 à janvier 2024, 18 des 26 provinces de la République Démocratique du Congo (RDC) ont été touchées par des pluies torrentielles qui ont entraîné des inondations sans précédent, aux conséquences tragiques. Selon les données rapportées le 17 février 2024 par l’Institut national de Santé Publique (INSP), 300 personnes ont perdu la vie et 839 ont été blessées, et 767 951 ménages ont été touchés. Les dégâts matériels sont importants : 76 733 habitations, 205 marchés, 1 528 écoles, 296 structures de santé et 138 routes ont été détruits ou ont subi de grands dommages qui entravent leur fonctionnalité. Des centaines de villages le long du fleuve Congo ont aussi été inondés, certains complètement submergés par les eaux.[6]. En novembre, 2024, Selon les estimations d’OCHA, plus de 2 millions de personnes, dont près de 60 % d’enfants, ont besoin d’aide. Les eaux de crue auraient détruit ou endommagé près de 100 000 foyers, 1 325 écoles et 267 centres de santé. Les récoltes se sont gâtées dans les champs gorgés d’eau, ce qui laisse présager des pénuries alimentaires dans certains endroits[7].

Dans la province du Sud-Kivu, depuis 2020, les effets combinés du changement climatique et de COVID-19 ont aggravé les conditions de vie de la population rurale déjà fragilisée par les conflits armés et l’insécurité ayant contraint de nombreux ménages agricoles à l’exode rural [8]. Le sol au Sud-Kivu est beaucoup exposé à l’érosion et au lessivage, ce qui aggrave la dégradation des terres dans le territoire de Kabare et de Walungu également [9].

Dans la zone de santé d’Uvira et de Kalehe, la situation liée aux catastrophes naturelles a eu des répercussions sur les communautés et sur les infrastructures sanitaires de base. La zone de santé de Kalehe était vulnérable en 2023, face à une catastrophe naturelle où plus de 5000 personnes étaient portées disparues et plus 400 avaient perdu la vie. En plus elle a conduit à près de 3000 familles en situation de sans-abris, à la suite d’inondations et glissements de terrain et près de 107 700 déplacées internes, 200 blessés transférés dans les formations sanitaires les plus proches pour les soins de santé. Bien plus, ces catastrophes naturelles avaient conduit à la destruction de 4 structures sanitaires et des champs de culture impactant sur l’état nutritionnel des ménages [10]. En décembre 2020, de fortes pluies accompagnées de vents violents ont causé d’importantes crues des rivières et ces crues ont provoqué l’inondation de plusieurs avenues dans la ville [11]. Après une revue systématique, il a été trouvé que peu d’études dans la région africaine et en RD en particulier, très peu d’études n’ont pas observé les thématiques spécifiques sur les facteurs étiologiques des risques sanitaires des catastrophes naturelles étant donné que nombreux se penchaient plus dans les aspects globaux des causes des catastrophes naturelles. C’est ainsi que tout au long de cette étude, nous allons aborder la question principale liée aux facteurs étiologiques des risques sanitaires des catastrophes naturelles dans la province du Sud-Kivu en RDCongo, une région qui est secouée par l’instabilité due à la présence de plusieurs groupes armés et des combats entre l’armée loyaliste et les rebelles présents dans la région.

Cette étude a pour objectif d’élucider les facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles dans les zones de santé d’Uvira et de Kalehe.

Cette étude se déroule dans les zones de santé d’Uvira et de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu, en RDCongo.

La zone de santé d’Uvira, est limitée au Nord par la zone de santé rurale de Ruzizi, par la rivière Kawizi, au Sud par la zone de santé rurale de Nundu, par la rivière Kambekulu, à l’Est par la république du Burundi, par le Lac Tanganyika et à l’Ouest par la zone de santé rurale des Hauts Plateaux, par la Chaîne de montagnes Mitumba. Situation socio-économique et sécurité alimentaire : cette zone a connu une déstabilisation économique suite aux événements des guerres qui ont engendré la destruction des infrastructures sociales de base et les unités de production. Le déboisement et la déforestation accélérés aussi bien dans les montagnes que dans la cité s’ajoutent sur la liste de grands problèmes que connaît la Zone. L’activité principale de la population de la zone est le petit commerce, secondé par l’agriculture, l’élevage, la pêche artisanale et le travail rémunéré. Situation sanitaire et nutritionnelle : La zone compte 22 aires de santé avec des structures sanitaires fonctionnelles ci-après : Hôpital Général de Référence (HGR) et 1 hôpital général secondaire ; Centres Hospitaliers (CH) ; Centres de Santé dont 3 de référence (CSR).

La zone de santé de Kalehe est limitée au Nord par la zone de santé de Minova à travers le village de Mweha, au Sud par la zone de santé de Katana à travers la rivière Nyawaronga, à l’Ouest par la zone de santé de Bunyakiri à travers le village Katasomwa et à l’est par le lac Kivu. Situation socioéconomique : la population de la zone vit principalement de l’agriculture, de la pêche artisanale, de l’élevage, du petit commerce et de l’exploitation artisanale des minerais. Elle est constituée de 5 groupes ethniques dont les Havu, les Twas qui sont des autochtones, les Shi, les Tembo, et les Rwandophones. Situation sanitaire : La zone de santé rurale de Kalehe a fonctionné avec une couverture sanitaire de 15 aires de santé disposant d’un hôpital général de référence, 2 centres hospitaliers, 2 centres médicaux ,15 centres de santé et 8 postes de santé.

La revue documentaire : elle a permis de consulter différents ouvrages, articles scientifiques et tous les autres documents en lien avec la thématique de recherche. Cette technique a permis de faire un état de lieu en terme de la problématique de cette recherche et a appuyé la partie de la discussion des résultats contenus dans cet article.

Questionnaire d’enquête : Le questionnaire d’enquête était constitué des questions ouvertes et fermées et il a été adressé aux chefs de ménages ciblés par l’étude dans différentes aires de santé des zones de santé d’Uvira et de Kalehe au Sud-Kivu. Ce questionnaire contenait des questions en lien avec les facteurs étiologiques ou les causes des catastrophes naturelles menant aux différents risques sanitaires aux communautés affectées se trouvant dans les zones ou les aires de santé touchées par ces catastrophes faisant objet de l’étude. Ce questionnaire était administré face à face avec l’enquêté.

Collecte des données :

Sélection, formation des enquêteurs et procédure de collecte des données : Une formation de 20 enquêteurs (de formation universitaire de santé publique, en médecine, en sciences sociales d’autres domaines similaires) dont 12 d’Uvira et 8 de Kalehe a eu lieu avant la collecte des données. L’échantillonnage de cette étude est de type aléatoire stratifié qui est fait sur la population. Toutes les aires de santé ont été considérées comme des strates au premier degré, et au deuxième degré nous avons considéré les quartiers/villages de ces aires de santé et au troisième degré nous avons considéré les ménages étant des unités statistiques se trouvant dans les avenues/sous-villages.

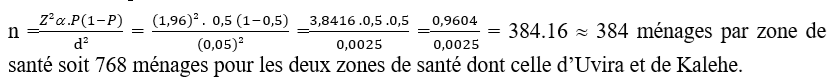

Avant d’enquêter, et pour savoir par quel ménage il faut commencer à enquêter afin d’atteindre l’échantillon, nous avons fait recours à la méthode de « flyingpen ». La direction choisie par le crayon jeté est celle indiquée par la pointe du crayon. Ainsi, on a choisi par un tirage au sort le premier ménage par où commencer ; les autres ménages ont été choisis en respectant le pas de sondage jusqu’à obtenir les 384 ménages par zone soit 768 ménages atteints pour les deux zones de santé concernées par l’étude. Lorsque les chefs des ménages ciblés étaient absents au moment où l’équipe d’enquêteurs passaient, un nouveau passage à domicile était fait avant la fin de la journée et lorsque son absence était confirmée toujours, nous enquêtions le ménage proche.

Plan de traitement et analyse des données

Les données collectées étaient saisies et traitées à l’aide de Microsoft Excel 2016. Ces données ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS 27. Pour examiner l’association entre la variable dépendante et les variables indépendantes, nous avons utilisé le test de Student pour comparer les variables quantitatives continues et le test de chi carré pour comparer les variables catégoriques. Pour mesurer l’association entre la variable dépendante et les différents facteurs explicatifs (ou variables indépendantes), nous avons calculé les rapports des cotes (Odds ratios) avec leurs intervalles de confiance à 95%. Le niveau de signification statistique était fixée à une valeur p<0.05.

Considérations éthiques

Le présent travail de recherche a été soumis à l’approbation du comité éthique de l’université de Goma et a obtenu une autorisation sous la lettre N° Approbation : UNIGOM:/CEM/003/2024. Une explication de l’objectif de l’étude a été fournie aux chefs des ménages pour obtenir leur consentement éclairé à participer à l’étude. La participation à cette étude était libre et dépourvue de toutes formes de contraintes. Les données étaient collectées de manière anonyme et la confidentialité des résultats était assurée.

- Résultats

Résultats 1. Profil sociodémographiques des ménages enquêtés dans les zones de santé d’Uvira et Kalehe au Sud-Kivu.

|

Variables |

ZS Uvira |

ZS Kalehe |

Total |

|

Age (en année) : |

n=384 |

n=384 |

n=768 |

|

18-27 ans |

120(31,3) |

59(15,4) |

179(29,9) |

|

28-37 ans |

107(27,9) |

108(28,1) |

215(28,0) |

|

38-47 ans |

75(19,5) |

107(27,9) |

182(29,7) |

|

48-57 ans |

50(13,0) |

107(27,9) |

125(16,3) |

|

58-67 ans |

32(8,3) |

107(27,9) |

67(8,7) |

|

Sexe |

|

|

|

|

Masculin |

222(57,8) |

214(55,7) |

436(56,8) |

|

Féminin |

162(42,2) |

170(44,3) |

332(43,2) |

|

Etat matrimonial : |

|

|

|

|

Marié(e) |

225(58,6) |

303(78,9) |

528(68,8) |

|

Non-marié |

159(41,4) |

81(21,1) |

240(31,3) |

|

Niveau d’étude : |

|

|

|

|

Faible niveau d’instruction (sans niveau et Primaire) |

99(25,8) |

199(51,8) |

298(38,8) |

|

Niveau élevé d’instruction (Secondaire et Universitaire) |

285(74,2) |

185(48,2) |

470(61,2) |

|

Profession : |

|

|

|

|

Sans emploi |

170(44,3) |

188(49,0) |

358(46,6) |

|

Salarié |

117(30,5) |

62(16,1) |

179(23,3) |

|

Emploi libéral |

97(25,3) |

134(34,9) |

231(30,1) |

|

Religion : |

|

|

|

|

Athée |

24(6,3) |

6(1,6) |

30(3,9) |

|

Catholique |

133(34,6) |

139(36,2) |

272(35,4) |

|

Protestante |

180(46,9) |

230(59,9) |

410(53,4) |

|

Musulmane |

36(9,4) |

6(1,6) |

42(5,5) |

|

Témoin de Jéhovah |

11(2,9) |

3(0,5) |

14(1,8) |

|

Taille de ménage |

|

|

|

|

≤7 personnes |

230(59,9) |

203(52,9) |

433(56,4) |

|

>7 personnes |

154(40,1) |

181(47,1) |

335(43,6) |

Il ressort de cette étude que la plupart des personnes interrogées étaient dans les tranches d’âges comprises entre 18-27 ans et 38-47 ans. Les hommes étaient majoritaires que les femmes pendant l’enquête et plus 2/3 des enquêtés étaient de mariés du niveau d’étude secondaire et universitaire dans la majorité. Les personnes sans emploi étaient majoritaires parmi les enquêtés ; les catholiques et les protestants étaient en grande majorité. La taille des ménages était au moins de 7 personnes par ménages dans les deux zones de santé ciblées.

Tableau 2. Facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles dans les zones de santé d’Uvira et Kalehe au Sud-Kivu.

|

Variables |

ZS Uvira |

ZS Kalehe |

Total |

|

|

|

Connaissance des facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles par les membres de la communauté |

n=384 |

n=384 |

n=768 |

OR (IC à 95 %) |

p-value |

|

Oui |

183(47,7) |

209(54,4) |

392(51,0) |

0,76(0,5-1,01) |

0,035 |

|

Non |

201(52,3) |

175(45,6) |

376(49,0) |

|

|

|

Risques sanitaires des catastrophes naturelles connues par la communauté |

n=183 |

n=209 |

n=392 |

|

|

|

L’utilisation non durable des ressources naturelles, accélérée par l’urbanisation, le changement d’affectation des sols et les industries extractives ; |

19(10,4) |

30(14,4) |

49(12,5) |

|

|

|

La demande humaine accrue de protéines animales |

32(17,5) |

4(1,9) |

36(9,2) |

12,6(3,6-41,4) |

0,000 |

|

Changement climatique |

6(3,3) |

3((1,4) |

9(2,3) |

3,1(0,7-14,1) |

0,000 |

|

Maque d’hygiène et en eau potable |

1(0,5) |

20(9,6) |

21(6,4) |

0,0(0,0-0,6) |

0,154 |

|

L’intensification de pratiques agricoles non durables ; |

22(12,0) |

2(1,0) |

24(6,1) |

17,3(3,0-82,4) |

0,003 |

|

L’utilisation et l’exploitation accrues des espèces sauvages/de la faune |

12(6,6) |

17(8,1) |

29(7,4) |

1,1(0,4-2,8) |

0,000 |

|

Les évolutions de la chaîne agroalimentaire ; |

1(0,5) |

0(0,0) |

1(0,3) |

—- |

0,999 |

|

La pollution des eaux et de l’air |

12(6,6) |

4(1,5) |

16(4,1) |

4,7(1,3-16,8) |

0,400 |

|

Pluies diluviennes |

57(31,1) |

36(17,2) |

93(23,7) |

2,5(1,2-5,0) |

0,019 |

|

Déforestation |

2(1,1) |

49(23,4) |

51(13,0) |

0,0(0,0-0,2) |

0,013 |

|

Débordement des cours d’eau |

19(10,4) |

44(21,1) |

63(16,1) |

0,6(0,3-1,4) |

0,000 |

|

Croyance sur les facteurs culturels pouvant être à la base des catastrophes naturelles dans la zone |

n=384 |

n=384 |

n=768 |

|

|

|

Non |

346(90,1) |

360(93,6) |

706(91,9) |

0,6(0,36-1,03) |

0,080 |

|

Oui |

38(9,1) |

24(6,4 |

62(6,1) |

|

|

Il ressort que moins de la moitié des personnes interrogées dans la zone de santé d’Uvira n’avaient pas des connaissances suffisantes sur les facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles alors que dans la zone de santé de Kalehe plus de la moitié déclarait savoir les risques sanitaires des catastrophes naturelles dans cette zone, p<0,05. Parmi les risques sanitaires les plus connus des catastrophes naturelles dans ces deux zones de santé étaient : la demande humaine accrue de protéines animales ; le changement climatique ; l’intensification des pratiques agricoles non durables ; l’utilisation et l’exploitation accrues des espèces sauvages/de la faune ; les pluies diluviennes, la déforestation, le débordement des cours d’eau, p<0,05. Egalement, près de la totalité des personnes interrogées affirmaient que les cultures/coutumes de certaines communautés n’étaient pas à la base de ces risques des catastrophes naturelles dans leur zone, p>0,05.

- Discussion

Dans cette étude, bien qu’ayant vécu les catastrophes naturelles, au moins la moitié de responsables des ménages de la zone de santé d’Uvira ont relevé qu’ils n’avaient pas des connaissances suffisantes sur les risques sanitaires de ces catastrophes naturelles alors que dans la zone de santé de Kalehe, plus de la moitié avait une connaissance de ces facteurs des risques sanitaires de ces catastrophes [OR=0,762(0,57-1,012), p=0,035]. Cependant, en abordant cette thématique au cours de l’enquête dans les ménages, il a été montré que la demande humaine accrue des protéines animales dans la zone de santé d’Uvira que dans celle de Kalehe étaient un des facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles identités pendant la recherche et une différence significative a été observés dans ces deux zones d’étude. (OR=12,6(3,6-41,4), p<0,05]. Ces résultats rejoignent ceux trouvés par plusieurs autres auteurs ayant montré, par exemple selon la FAO, les catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, tempêtes) perturbant l’élevage et la production de protéines animales et l’accès limité aux protéines d’élevage poussant les populations à se tourner vers des sources alternatives comme la viande de brousse, entraînant une augmentation du risque de transmission de maladies zoonotiques, en plus, la perte d’habitat due aux catastrophes favorise les interactions entre animaux sauvages, bétail et humains , facilitant la transmission de maladies telles que la grippe aviaire, la peste porcine africaine et l’anthrax[12].cela a été également montré par Maboundou, et al, en 2021 dans leur étude que l’analyse de la consommation de la viande de brousse dans les ménages de la commune de Pokola (Congo) pendant la première vague de pandémie à covid-19 [13], la même réalité a été montrée par Mongabay en 2024 dans une enquête menée en RDC [14]. Ce qui montre l’importance de la surveillance et des politiques de sécurité alimentaire pour réduire les risques sanitaires liés aux crises environnementales et alimentaires tout en renforçant le contrôle sanitaire pour éviter que les catastrophes naturelles n’amplifient les risques de pandémies futures dans ces zones de santé ciblées par l’étude et dans des régions similaires.

Le changement climatique est un des facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles dans les zones de santé ciblées par l’étude. Ce changement climatique favoriserait 3,1 fois le risque sanitaire liées aux catastrophes naturelles dans les zones de santé de la province du Sud-Kivu [OR=3,1(0,7-14,1), p<0,05]. Le changement climatique affecte la santé des humains d’une manière inédite dans l’évolution et dans l’histoire de l’humanité. Stress thermiques, problèmes respiratoires, allergies, infections bactériennes et/ou virales, cancers de la peau, les pathologies susceptibles d’émerger ou d’évoluer dans leur répartition spatiale et temporelle, leur incidence et leur intensité sous l’influence du changement climatique. Les impacts de ce changement peuvent être directs, en liaison avec la hausse progressive des températures ou l’occurrence accrue d’événements extrêmes (inondations par exemple) [15]. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le changement climatique pourrait être à l’origine de près de 250 000 décès supplémentaires par an dans le monde entre 2030 et 2050. En raison de leurs conditions de vie, de leur état de santé ou encore de difficultés d’accès aux soins, les populations les plus vulnérables sont bien souvent les plus affectées.[16]. Les catastrophes climatiques extrêmes touchent tous les pays, riches et pauvres. Mais face à un avenir sur lequel pèsent des risques accrus, il est essentiel d’ouvrir les yeux sur la réalité de celles et ceux qui souffrent le plus du changement climatique, et d’y remédier. Pour Oxfam, c’est une question de justice : les personnes en situation de pauvreté sont plus touchées par le changement climatique, alors qu’elles n’en sont pas responsables. Le changement climatique chasse de très nombreuses personnes de chez elles, les enfonçant davantage dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire. [17]. Dans cette étude, il a été montré que l’intensification de pratiques agricoles non durables dans la zone de santé favoriserait 17,3 fois les risques sanitaires des catastrophes naturelles et cela avec une différence significative entre ces deux zones de santé du Sud-Kivu, [OR=17,3(3,0-82,4), p<0,05]. Dans un rapport de la FAO publié en 2023, joint les résultats de l’étude montrant que les catastrophes naturelles peuvent inciter les agriculteurs à adopter des pratiques non durables pour préserver leurs moyens de subsistance, ce qui peut entraîner des risques sanitaires accumulés, Il relève également que ces événements entraînent des pertes agricoles massives, compromettant la sécurité alimentaire, soulignant la nécessité d’investir dans des pratiques agricoles résilientes et atténuer ces effets négatifs. Cependant, la promotion de l’agroécologie, l’amélioration des infrastructures agricoles, le renforcement des systèmes d’alerte précoce et l’accès à des financements durables pour encourager des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de la santé publique [18]. Mushagalusa GN et al (2021) soulignent également que la nécessité de promouvoir des pratiques agricoles durables et de réduire les risques sanitaires et écologiques [19]. De cette étude, les pluies diluviennes demeurent parmi les facteurs qui favoriseraient l2,5 fois les risques sanitaires des catastrophes naturelles dans les zones de santé d’Uvira et de Kalehe avec une différence significative entre ces deux zones étudiées du Sud-Kivu [OR=2,5(1,2-5,0), 0,019]. Néanmoins, les débordements des cours d’eau faisaient significativement partie des facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles survenues dans ces zones [OR=0,6(0,3-1,4), p=0,000]. D’autant plus que plusieurs rapports et auteurs montraient comment ces débordements causés la contamination de l’eau potable quand ces eaux submergent les infrastructures d’eau et d’assainissement, ils sont à la base de la propagation du choléra avec la présence de stagnation d’eau et les difficultés d’accès aux soins de santé par la destruction des centres de santé [20]. En plus de la propagation des infections cutanées et respiratoires, les risques liés à la pollution chimique aussi des populations dans certaines régions affectées[21]. Il faudra comprendre qu’avec cette étude, la déforestation que connaissent ces deux zones de santé ciblées par l’étude au Sud-Kivu étaient l’un des facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles identifiées significativement au cours de l’enquête [OR=0,0(0,0-0,2), p=0,013].en plus, l’utilisation et l’exploitation accrues des espèces sauvages/de la faune est l’un des facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles survenues dans les zones de santé de Kalehe et d’Uvira au Sud-Kivu [OR=1,1(0,4-2,8), p<0,05] bien que le niveau d’exposition à ces facteurs étiologiques était seulement de 1,1 fois, cette utilisation et exploitation des de ces espèces demeure majeure pouvant conduire à des catastrophes naturelles responsables impactant sur les structures sanitaires et les personnes affectées les conduisant à une vulnérabilité accrue dans le cadre de la prise en charge médicales. Bien que cela soit significativement observé dans la zone de santé de Kalehe que dans celle d’Uvira au Sud-Kivu. Plusieurs résultats ont corroboré avec ceux trouvés dans cette étude renseignant que cette déforestation demeure une cause majeure des risques sanitaires et est à la base de la transmission accrue de virus zoonotiques, la propagation de maladies vectorielles et les maladies infectieuses liées à l’environnement., l’altération de la qualité de l’eau et de l’air et augmentation des pandémies globales sont étroitement liées à la destruction des forêts [22][23]. Cette déforestation réduit la distance entre l’homme et la faune sauvage, augmentant ainsi, le risque de transmission de virus zoonotiques dans la population humaine.[24] Ce qui renvoie à une importance de préserver les forêts pour limiter les crises sanitaires et protéger la biodiversité

- Conclusion:

A l’issue de cette étude, les résultats ont montré que la demande humaine accrue de protéines animales ; le changement climatique ; l’intensification des pratiques agricoles non durables ; l’utilisation et l’exploitation accrues des espèces sauvages/de la faune ; les pluies diluviennes, la déforestation, le débordement des cours d’eau étaient identifiés significativement comme faisant partie des facteurs des risques sanitaires des catastrophes naturelles survenues dans les zones de santé du Sud-Kivu en RDC. Cependant une étude sur les facteurs aggravant ces risques sanitaires des catastrophes naturelles s’avère nécessaire pour déterminer à quel niveau de vulnérabilité que les communautés, les structures sanitaires et les victimes seraient exposés afin de proposer des mesures d’atténuations et gestion de ces risques pour un système de santé adapté et résilient face au choc.

- Contribution des auteurs

Elias Bashimbe Raphaël est l’auteur principal qui a conçu et piloté l’étude ; Kasororo Mwakame Alphonse, a contribué une partie financière de cette publication et à la relecture ; Bitongwa Masumbuko Jacques, Kamundu Kahima Amos et Mishika Lukusa Patricia ont fait une relecture et apporté certains amendements au papier ; Wembonyama Okitotsho Stanis, Tsongo Kibendelwa Zacharie, Barhwamire Kabesha Théophile, Mutombo Kabamba et André, Ruremesha Kinyata Syveste, ont encadré et orienté le cadre de l’étude.

Conflit d’intérêt : Aucun.

Bibliographie

[1] O. IAHO, “Résumé Analytique Le changement climatique a un impact sur la santé en Afrique .,” vol. 47, no. Cop 28, 2024.

[2] M. Hensher and F. Mcgain, “Health Care Sustainability Metrics: Building A Safer, Low-Carbon Health System: Commentary Examines How to Build a Safer, Low-Carbon Health System,” Ipcc, vol. 39, no. 12, pp. 2080–2087, 2020.

[3] Roberts et al., “Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution du groupe de travail II au sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (éd., H.-O. Pörtner, D.C. ). Cambridge University Press, 2022,” 2022.

[4] Organisation Mondiale de la Santé (OMS), “Changements climatiques et santé, Rapport du Directeur général,” 2023.

[5] P. OMS, OMM, “Changement climatique et santé humaine – Risques et mesures à prendre RESUME OMS OMM PNUE,” p. 37, 1900.

[6] OMS, “Faire face aux conséquences des inondations en RDC,” 2024, [Online]. Available: https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-of-congo/news/faire-face-aux-consequences-des-inondations-en-rdc

[7] Unicef, “La RDC connaît les pires inondations de ces 60 dernières années,” 2024, [Online]. Available: https://www.unicef.org/drcongo/communiques-presse/rdc-connait-pires-inondations-60-dernieres-annees consulté le 11/08/2024

[8] Murhula, B., K. Kitsali et B. Mushagalusa, “Pauvreté et secteur informel à Bukavu : profil des détaillants des Produits Agricoles à l’ère de la pandémie COVID-19,” J. Econ. Financ. Account. Stud., vol. 2, no. 2, pp. 1-10–110, 2020.

[9] Heri-Kazi, B., L. Bielders, “Dégradation des terres cultivées au Sud-Kivu, R.D. Congo : perceptions paysannes et caractéristiques des exploitations agricoles, Biotechnol. Agron. Soc. Environ,” vol. 24, no. 2, pp. 99-116., 2020.

[10] J. Baraka Akilimali, “Le drame de Kalehe, RDC. Etude des interactions entre changement climatique, prévention publique et sécurité humaine dans le Kivu,” Rev. Congo. des Sci. Hum. Soc., vol. 3, pp. 43–59, 2024, doi: 10.59189/crsh102260.

[11] DTM, “Evaluation rapide – suivi des urgences (ett) republique democratique du congo,” p. 1, 2023, [Online]. Available: https://weareallin

[12] FAO, “Catastrophes et changement climatique,” 2025, [Online]. Available: https://www.fao.org/animal-health/areas-of-work/disasters-and-climate-change/fr?utm_source=chatgpt.com, lu le 05/03/2025

[13] N. Maboundou and P. Louis, “Analyse de la consommation de la viande de brousse dans les ménages de la commune de Pokola (Congo) pendant la première vague de pandémie a covid-19,” 2021, [Online]. Available: https://retssa-ci.com/pages/Numero7/MIALOUDAMA/TAP-Retssa-Mialouadama et al-Juillet-2021.pdf

[14] Mongabay, “Le commerce de la viande de brousse accentue les risques de transmission des zoonoses dans le bassin du Congo,” 2024, [Online]. Available: https://fr.mongabay.com/2024/08/le-commerce-de-la-viande-de-brousse-accentue-les-risques-de-transmission-des-zoonoses-dans-le-bassin-du-congo/?utm_source=chatgpt.com lu le 2/03/2025

[15] F. M. et J.-F. Toussaint, “Climat et santé : Appréhender les impacts du changement climatique sur la santé,” 2015.

[16] Élisande Nexon et Anne Sénéquier, “Impacts sanitaires,” Sci. Hum. Soc., p. 63 à 74, 2022, [Online]. Available: https://shs.cairn.info/la-guerre-chaude–9782724638103-page-63?lang=fr

[17] Oxfam, “Changement climatique : cinq catastrophes naturelles qui demandent une action d’urgence,” 2023, [Online]. Available: https://www.oxfam.org/fr/changement-climatique-cinq-catastrophes-naturelles-qui-demandent-une-action-durgence

[18] Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), “L’Impact des catastrophes sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 2023 : Prévenir et réduire les pertes en investissant dans la résilience, Rome,” 2024, [Online]. Available: https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc7900fr

[19] N. C. et B. B. Arsène Mushagalusa Balasha, Jean-Hélène Kitsali Katungo, Benjamin Murhula Balasha, Lebon Hwali Masheka, Aloïse Bitagirwa Ndele, Volonté Cirhuza , Jean -Baptiste Assumani Buhendwa, Innocent Akilimali, “Perception et stratégies d’adaptation aux incertitudes climatiques par les exploitants agricoles des zones marécageuses au Sud-Kivu,” Vestigo, 2021, [Online]. Available: https://journals.openedition.org/vertigo/31673

[20] UNICEF RDC, “RDC : l’UNICEF renforce sa réponse à l’épidémie de choléra sur fonds des pires inondations en 60 ans,” 2024, [Online]. Available: https://news.un.org/fr/story/2024/02/1143017?utm_source=chatgpt.com, lu le 08/03/2025

[21] UNICEF, “Inondations et crises humanitaires : Plus de 700.000 personnes déjà affectées cette année par les inondations en Afrique de l’Ouest et centrale,” 2024, [Online]. Available: https://news.un.org/fr/story/2024/08/1147876?utm_source=chatgpt.com, lu le 7/03/2025

[22] D. S. and R. E. G. A. Morris, J-F Guégan, D. Andreou, L. Marsollier, K. Carolan, M. Le Croller, “Deforestation driven food-web collapse linked to emerging tropical infectious disease,Mycobacterium ulcerans,” Sci. Adv., 2017, [Online]. Available: https://borea.mnhn.fr/fr/déforestation-provoque-l’augmentation-maladies-infectieuses?utm_source=chatgpt.com, lu le 08/03/2025

[23] L. Monde, “La déforestation favorise l’émergence de nouvelles maladies,” 2024, [Online]. Available: https://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/07/la-deforestation-favorise-l-emergence-de-nouvelles-maladies_5045223_3244.html?utm_source=chatgpt.com, lu le 07/03/2025

[24] Le Monde, “Brigitte Autran : « On sait depuis toujours que les grandes épidémies sont souvent originaires du monde animal »,” 2025, [Online]. Available: https://www.lemonde.fr/sante/article/2024/11/15/brigitte-autran-on-sait-depuis-toujours-que-les-grandes-epidemies-sont-souvent-originaires-du-monde-animal_6395333_1651302.html?utm_source=chatgpt.com, lu le 6/03/2025